熱海、そして伊東。

相模の海を望める伊豆半島、その周辺の代表的な温泉地には、昭和の前半に建てられた豪華な宿泊施設がまだいくつか残っている。

それらのうち、熱海の方のホテルニューアカオが2021年冬に閉館を発表したのは記憶に新しい。実際に営業終了後の館内を歩いてみて、稀有な意匠の数々に、過去の隆盛を彩る虚飾の気配が濃い、すてきな建築物だと思った。

伊東のハトヤホテルに泊まってみようと思ったのは、今度は営業中の豪華ホテルの館内を見て回り、感想を綴りたくなったから。その存在は友達に教えてもらって知った。

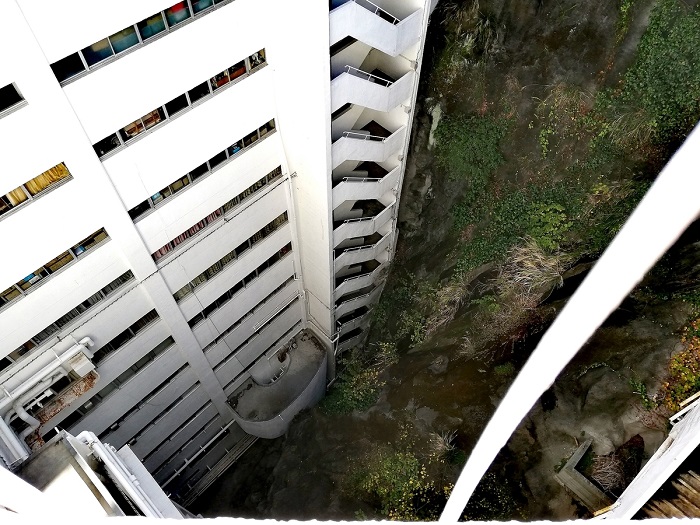

立地的に、ニューアカオが海なら、ハトヤは山……そんな印象を受ける。

ちなみに昭和50年に新しくできた、全室オーシャンビューのサンハトヤは本当に「海ハト」とも呼ばれることがあるそう。ハトヤホテルに宿泊すると、そちらの日帰り温泉にも入浴できる券が、チェックアウト時にもらえる。

水槽を眺めながら温泉のお湯を楽しめるお魚風呂も、結構おもしろかった。

公式サイト:

目次:

ハトヤホテル

-

概要・外観

伊東駅前、改札を出て右にある案内板の前から、無料の送迎バスに乗る。

何度もカーブを曲がって、ぐんぐん坂を上るとハトヤの看板が見えてきた。大きなホテル。私は世代ではないのでこれまで耳にしたことがなかった、例の「伊東にゆくならハ・ト・ヤ」で有名なCMソングが聴こえてくる気がする。

電~話~は4126(よい風呂)。

公式サイトで過去のCM、特に貴重な初代(昭和36年頃)の白黒動画が視聴でき、訪問前に幾度となく予習したのでもう歌える。むしろ頭から離れてくれず、今では正直困っているのだが。

何をしていてもハトヤに決めた♪ ハトヤに決めた♪ が脳内で流れ続けるから……。

それもそのはず、この曲の作詞者は「おもちゃのチャチャチャ」が代表作の野坂昭如氏で、作曲者の方は「手のひらを太陽に」が特に有名な、いずみたく氏。

人間の心に残りやすいフレーズを生み出すのに長けた2人が作ったというので、忘れられないのにも納得してしまった。

伊東にゆくならハ・ト・ヤ♪

電話はヨイフロ♪

ハトヤに決めた♪ ハトヤに決めた♪

…………。

ぐっと外側に張り出しているのは本館の食事会場、ダイヤモンドホール。

名前の通りの形状だった。

ハトヤホテルの起こりはニューアカオと少し似ていて、小さな旅館から始まったらしい。あるときハトヤの創業者が、その建物を所有者から譲り受けた。当時の建物はもう違う場所に移築されているため現在のハトヤホテルとはまた別になる。

なんでも元の旅館の持ち主がハト手品を得意としていたため、ハトヤの創業者はその名前を宿泊施設に冠し、ここがハトヤホテルとなったらしいのだが……色々と気になる。

一体どういう知り合いで、どういう縁があったのだろう。

ホテルの入口から坂を下り、回り込んだ場所には「ハトヤ消防隊」の待機所があった。

消防車の走行は敷地内に限られていて、まさに自前の警備隊という感じでちょっと格好いい。名前が見えるだけで、このホテルを見守ってくれている、という安心感が生まれる。ダイヤモンドホールに似て三角に突き出した小窓が鳩のくちばしみたいだ。

CMにも「消防隊篇」なるものが存在しており、再生してみると、当時の古く貴重な消防車2台の姿が映っているのを確認できる。

-

ロビーと渡り廊下

ハトヤホテルといえば、ここ。宇宙船の通路を思わせるアイコニックな廊下は、いわゆる昭和レトロ的な「過去に描かれた近未来」の象徴のようで、たびたび話題になっている。

張られた布は上下で色と柄が違い、いずれも赤系。レモン型のレンズが両脇に並んでいて、この窓から差し込む太陽の光が時間に伴って床を移動し、なんともいえない非日常感を演出するようだった。

渡り廊下が結んでいるのは本館とシアター別館のあいだ。後者はまるで、塔のように空へと伸びる多角形をしている。

ちなみにこの場所、昼間の様子はよく取り上げられているが、夜にどんな表情を見せてくれるのかにはあまり言及されていない感じがする。

陽が沈んでから通ったら、まったく別の世界が広がっていた。ガラスの外が青い。これは、とてもとても楽しいのでは……。

手前の広い空間となっているロビーには藤の花みたいなシャンデリアが下がっていて、その根本、蛇腹を伸ばしたように角ばった天井の次に、床へと目が行く。

うまく言えないけれどこの感じ、まさに日本の少し古いホテルという感じがして、好きだな。

お土産のお菓子の包装紙を思わせる柄。

そして、ロビーのお土産ショップで売っていた「おみくじ付ボールペンセット」を買ってしまった。

他にもマグカップやタオルなどがあったけれど、個人的にはこれにこそガッシリ心を掴まれる。おみくじの部分に詰まっているのは、ときめきの源、胸を高鳴らせるわくわくの原液。

こういうものがなくても生きていけるかもしれないが、ない人生に意義を見出せるかと問われたら、話は別。おみくじ付ボールペンは必要。

そのボールペンにおみくじがついているか、いないのか、それが重要な問題なのである。

-

客室(和室)

ニューアカオの営業開始が昭和48年だから、同38年にはすでにCMを放映していたハトヤも、近代の大型ホテルとしては相当古い部類だろう。

私達が宿泊したのは、シアター別館の12階にある和室だった。

こちらの完成は昭和45年。

何度かリノベーションされているようだし、全体的にとても清潔だったが、やはりどの設備も年季が入っている。豪華だけれど確かに色は褪せていて、わずかな寂しさを感じさせるところが好みだった。

今回は2名での宿泊になったが、友達3人くらいで一緒に泊まるのが丁度良さそうな広さの客室。

適度な解放感があって過ごしやすい。お茶セットとハトヤサブレが置いてあるので、到着してすぐにくつろぐも良し、お風呂あがりにのんびりするのも良し。

ああ、ここにも鳩がいる……! つるりとした焼き物の、白い鳩。手品でよく登場するギンバトの色。姿はふつうのドバドなのだけれど。四角い金庫の横にいて、幻の鳴き声を室内に響かせていた。ポッポ。

通称「海ハト」のサンハトヤとは対照的なこちらの「山ハト」、広縁に面した窓からは伊東の町を俯瞰したり、背後から迫りくる天城連山の気配を感じたりできる。

広縁(ひろえん)、やはり良い。

よく「あのスペース」や「謎スペース」と呼ばれているこの場所、昔は旅館の内廊下を客室ごとに区切ることで生まれた空間であり、現在では単純に窓の外を楽しんだり、一息ついたりするのに丁度いい存在に変わった。

スルッと違うふすまを開けるとそこは洗面所、お手洗い、さらに浴室へ繋がる道。お手洗いの方はできたてピカピカという感じだが、浴室の方はまさに昔からありますと言いたげな雰囲気を醸し出している。

ハトヤの客室のお風呂はすべて、蛇口から温泉を出すことができるそうだ。

今回の宿泊で最も私の印象に残ったのは、実は以外にも布団の寝心地の良さ、快適さ。

当方あまり首が強くなく、すぐに筋などを痛めてしまう体質なのだが、ハトヤの布団と枕はかなり寝やすかった。チェックアウト時に「どこの製品を使っているんですか」と聞きそうになったくらい。ぐっすり眠れて嬉しかった。

余談として、夜寝ていたとき、夢の中にも全く同じ客室が出てきたのを思い出す。そこでも私は布団に寝ていて、何やら子供の声で「5,4,3,2........」とカウントダウンされていたのだった。数え切る前に目が覚めた。

最終的によくわからない夢だったが、仮に数字が0になっていたら、白い鳩にされてしまっていたのかもしれない。ここはハトヤだから。

-

食事、シアター会場

この茶色い看板の字体が、なんともいえないレトロ感。

結構たまらないものがある。

食事は別館の地上階にある、シアター会場で取ることになっていた。

ここは名前が示している通り、日によっては何らかの演目が行われている劇場のような空間。周囲を見回すと、ゆるい曲線を描いた2階の縁の部分や、カーテンで覆われていない窓があの渡り廊下と呼応する造形だった。本当に宇宙船みたいな。

到着してから最初に頂いたのは、夜ご飯。

バイキング形式のディナーで、好きなものを好きなだけプレートに取り、満足したら席で黙々と食器を動かす。お腹が空いていると他になんにもできない。

夜の個人的なおすすめ料理はグラタンだった。

そして、朝食ビュッフェのおすすめはソーセージ!

これがとても好みだった。固めで、引き締まっていて、適度な塩味が嬉しい。いくらでも食べられそうだった。またパンやパンケーキ類は、台のところに温められるオーブンが備え付けられている。

私は和風にアレンジされた洋食(伝わるだろうか……)が好きなので、日本の旅館やホテルでは、可能な限り洋食寄りの食べものを選ぶ傾向がある。子どもの頃は外食時以外、徹底して和食が提供されていたから、そうなったのだろうか。理由は分からないけれど。

ご飯はみんなおいしかった。しかしコーヒーと紅茶はちょっと薄すぎていまいちだったので、それらが好きな人はジュースやミルク、緑茶を飲む方がいいかも。

-

館内の様子

すばらしいお湯の温泉を満喫して、どういうわけか肌よりも髪の毛の方がうるつやになってから、その後はゆっくりハトヤホテル館内を見て回ることに。友達とゲームコーナーでも遊んだ。

まず照明器具類、シャンデリアの類が本当にきれいで……デザイン自体が昭和の豪華ホテルの雰囲気を体現しており、眺めているだけで満たされる。首と目がいくつあっても足りない。

特に七宝つなぎの意匠は食事会場へ行くと必ず視界に入ってくるから、そのたび感嘆の声を脳内で零していた。いいなあ。家の電気も一部これにしたいな。

大浴場の近くの天井にあったものも、他ではお目にかかれない感じだったのでつい高揚してしまう。金属の棒がぐるぐる。

それから扉とか、隅っこに置いてある机やソファ類だって見逃せない。

情勢の関係でバー「花」が休業中だったのは本当に残念……音楽のスピーカーを連想させる丸い彫刻が施されていて、ドアノブに手をかけたい、戸を押し開けて何か飲みに行きたい、という思いを激しく掻き立てられる。

この建物は、いつまでここに建ってくれているだろう。

個人的には時代の移り変わりとともに変遷し、時には改装され、また建て替えられていってしまう儚さも含めて、古い建物を愛している。もちろん重要文化財などに登録されて、長く保存されていれば、いつでも見学できるかもしれない。当然それも嬉しい。

けれど同時に、遠からず姿を消してしまうかもしれない存在だからこそ、いっそう愛しく感じられるような気もする。あくまでも私はそう思うというだけの話だが。

昭和の大型ホテルの廊下を歩いていて感じる、浴衣のすそから染み入る寂しさとか、けっこう好きなのだ。

どちらにせよ、営業している状態のハトヤで実際に宿泊できた経験、これは間違いなく人生の宝物になった。こうして回想しながら記録するのも楽しいし、仮にウェブ上の文章や写真のデータが全部消えたとしても、私は折に触れて心の中のハトヤを思い出すだろう。

最後には前述したように、チェックアウト時にもらえる入浴券を忘れず受け取り、サンハトヤのお魚風呂へと向かったのだった。

おまけ:日帰りサンハトヤ

-

お魚風呂のある建物

沢山の魚たち、また、大きなカメも一緒になって水槽内を泳ぐのが見られる、サンハトヤのお魚風呂。

海の底1000メートルからお湯を汲み上げているため、そのまま海底温泉とも呼ばれている。内風呂は丁度いい温度で、露天風呂は冬で屋外ということもあってか、かなり熱めの温度だった。早々に内風呂へと戻って再び魚を眺める。

大浴場は撮影ができないので公式サイトの写真を参考にしてもらうとして、お風呂上りにジュースが飲めるスペースや、ちょっとした建物内の意匠が気になったので載せておく。

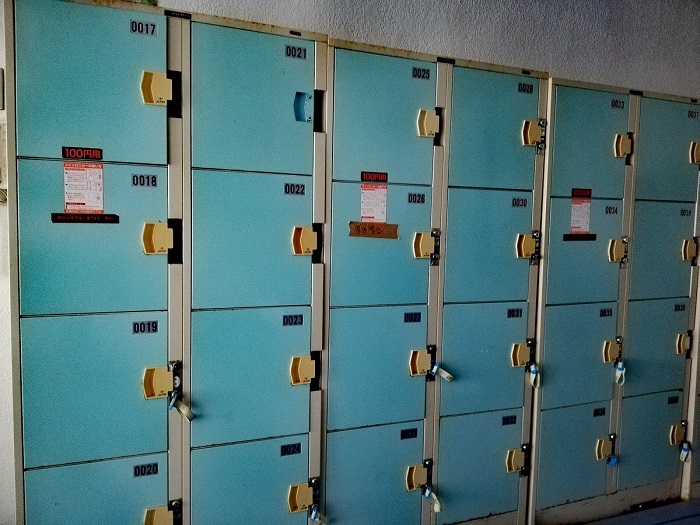

しおれた印象のゲームコーナーもあって、ハトヤよりは新しいけれど、こちらも素敵な昭和レトロ感。

なかなかに愛おしかった。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

関連記事: