前回の記事:

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

参考サイト・書籍:

大佛次郎記念館(公式)

霧笛/花火の街(著:大佛次郎 / 講談社文庫)

目次:

わりとよく足を運ぶ公園の片隅で、また、新しい宝物を見つけたような気分になった。

けれどすぐ、それはあまりに傲慢な意識だと思いなおす。だって、昔から幾度となくこの前を通っていたのにもかかわらず、中を覗いてみようともしなかったのは自分の側なのだから。

大佛次郎記念館は浦辺鎮太郎による設計で、昭和53年に竣工。同年の5月に開館して以来、ずっとここにある。

今まで、私がそれにさっぱり意識を向けていなかっただけで。

大佛次郎(1897~1973)記念館

植え替えの行われている花壇の前から見上げた半円。その形が知っている何かに似ているような気がして、うんうんと頭をひねっていたら、海から丘へ吹いてくる風があるものを示唆してきた。

外輪船、である。

正確にはその側面に設けられた水車のことを。

調べると、推進機の役割を果たす水車が蒸気船の船尾についているものもあるが、そちらの名前は船尾式(スターン・ウィーラー)で、側面にあるなら舷側式(サイド・ウィーラー)と呼び表して区別がされるよう。

いずれも今ではほとんど見かけることがなくなった。邂逅できる場所を探せば、まれに観光地の海や湖で、本物ではなく水車を模した「飾り」のあしらわれた遊覧船を目にするにとどまる。

ともかく、水面から半分だけ覗くその形に半円形の窓は似ていた。

大佛次郎記念館。

明治30年生まれの小説家・大佛次郎(本名:野尻清彦)と、彼の著作にまつわる所蔵品を展示している横浜の文学館だ。アール・デコを踏襲した意匠が視覚に楽しい。

水中を思わせる深い色に窓からの光が射して、階段を上った先はとても明るく、地上の出入り口から続く庭園とはまた違った領域へと辿りついた。赤レンガの外観と内装の白い石、そしてガラスの青は、大佛次郎が心を傾けた国であるフランスの国旗を意識した配色になっているのだという。

館内の閲覧室では実際に彼の作品を読むことができてありがたい。他の場所で手に取るのとは、きっとまた別の感慨があるだろう。

生涯を通して鎌倉の自然、そして出身地である横浜の地と文化風俗をこよなく愛した大佛次郎の物語の中で、私が初めて触れたのは《霧笛》という短編だった。

作中では、当時の横浜の外国人居留地や中華街が魅力的に描かれているだけでなく、興味深い精神的な葛藤がテーマとして扱われていて引き込まれた。いわゆる文明開化期に生きた日本人のうち、決して少なくない割合の人間が、欧州に対して抱いていたであろう特定の情念を感じさせる物語で。

大佛次郎は1931年からあの横浜の老舗、ホテルニューグランドの一部屋で仕事をするようになった。《霧笛》を発表したのがその2年後のことで、その内容と作者が主に過ごしていた場所が合致する。

ちなみに私は、今のニューグランドのロビーラウンジで提供されているアフタヌーンティーが大好きだ。

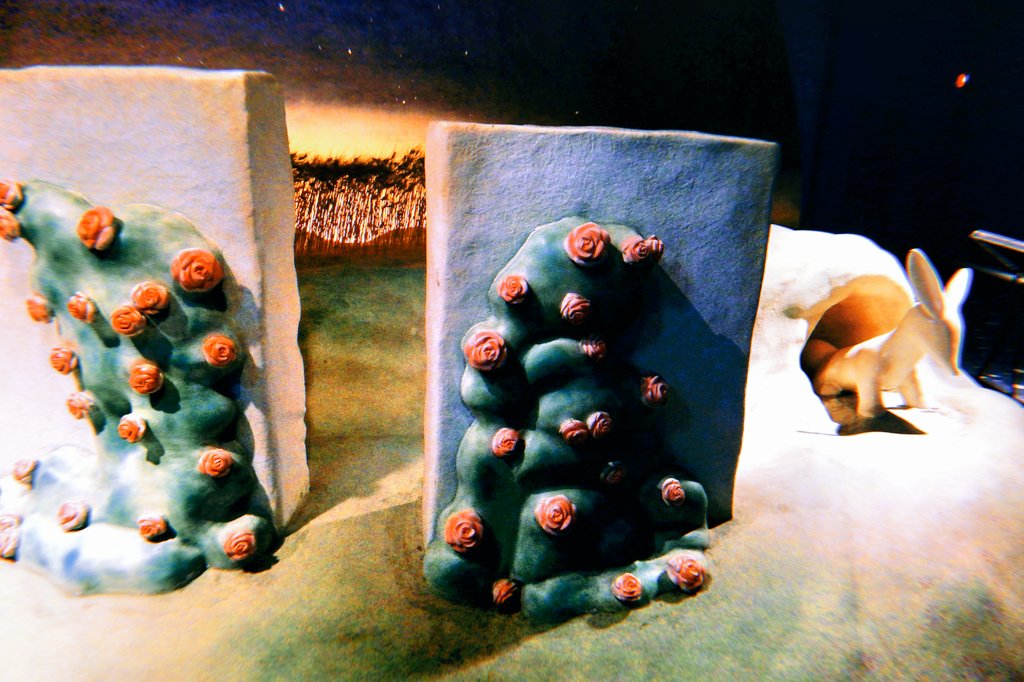

生前、猫が大好きだった彼の軌跡を見守る数々のオブジェに挨拶をして、記念館の外に出たら、実際に《霧笛》の内容を思い返しつつ現在の旧居留地を歩いてみることにした。

作品に登場する風景は湿っていて暗く、もやにかすむ瓦斯灯の明かりとどこか酒くさい路地など、私が慣れ親しんだ山下・山手の印象とはだいぶ離れているものだが……そこからも作者の地元へ向ける愛情深いまなざしと、確かな観察に裏付けられた描写を感じさせられる。

ページをめくるたび、自分のよく知る町のはずなのに、時代も住む人も異なる不思議な幻想が目の前にあらわれるのだった。

-

《霧笛》のあらすじと横浜山手の洋館群

今回の散歩コース:

ブラフ18番館、ベーリック・ホール、山手234番館、山手資料館、山手111番館、横浜市イギリス館(旧英国総領事公邸)を通る道

物語の主人公は、横浜外国人居留地の一角に佇む異人館……103番の屋敷でボーイをしている、千代吉という人物である。

21歳と若い盛りで、身寄りのない男。

彼には以前、往来でイギリス人クウパーの財布を掏ろうと試みた際にあえなく捕まり、そのまま使用人として雇われることとなった経緯がある。千代吉はクウパーの過去をあまりよく知らず、今は船会社にいて荷物船の船長をしていることだけを把握していた。

外国人居留地は治外法権の色が濃く、日本の法律や警察の関与を言外に拒む魔窟だ。

その場所でクウパーは、彼こそが支配者の権化であるかのような威厳をもって、全ての上に君臨している存在だった。妻子はなく、動物を飼って可愛がる様子もなく、ときおり居間などで何か考え込む風にしている。

日に焼けた皮膚、特徴的な骨格、青く冷たい目。

人を幾人も平気で殺してきた男。——そういう影はたしかにクウパーにあった。

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.547-548) 講談社文庫)

千代吉は、自分をこそ泥として軽蔑しながらも屋敷に置いているクウパーに対して、敵意にも近い感情を抱いていた。憎んでもいた。

だがそれと同時に、傲岸不遜な彼を圧倒的な上位の存在……要するに己と同じ人間ではなく、神のような、あるいは巨人のような者として捉えており、その膝元に仕えていると特別な気分にさせられるのも事実なのであった。

クウパーの屋敷、母屋の客間にある等身大の肖像画や書斎の壁の小さな絵には、志那人、印度人、黒人を蹂躙する彼の姿が描かれている。千代吉はそれらを眺めるたび、相手に対する強い崇拝や、卑屈さと背中合わせの奇妙な忠誠心を感じていた。

単純に日本人と外人との違いというのではなかった。クウパーは人間としてまったく特別なものなのだ。

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.555-556) 講談社文庫)

そんなクウパーが商用で神戸に出張していた留守の折、千代吉はやくざ者の富という男と、豚常という男に出会う。彼らの出入りしている賭場で思いがけずその目を引いたのが、17~18歳の頃に見える女、お花だった。

ここから彼の運命は数奇なレールを辿って加速し始める。

何度かお花との逢瀬を重ね、それからしばらく会えなくなって久しぶりに尋ねた彼女の屋敷で、千代吉はなんと自分の主人であるクウパーがお花へ並々ならぬ愛情を注いでいることを知ってしまう。

部屋で見つけた写真の裏の恋文は、普段の冷たい石のような支配者の面影とはかけ離れた、なよなよとしていてどこまでも千代吉を失望させるものだった。

ペンで書いた、たどたどしい字体の仮名文字。

「ワタクシのタマシイ。サイアイナルオハナヘ。クウパー」

(中略)

そのワタクシがあの怖ろしいクウパーだって!

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.1308-1319) 講談社文庫)

子供のような筆跡、言葉。まるで悪い夢でも見ているように千代吉は震えた。こんなものを書く人間が、己の主、ひいては神であるはずがない! と。

結局のところ、クウパーといえど自分と同じ人間だったのである。

その後、千代吉は以前にお花からもらった高価な装飾品の腕輪(元はといえばクウパーのものである)をちらつかせて、自分の主人を挑発し一度は屋敷から放り出される。正確には自分から警察の留置所へと出て行ったのだ。どこか、なげやりな気分にもなっていた。

彼は……それから、クウパーやお花がどんな風に再び道を交えるのか。

物語の結末は、何とも虚しく物悲しいものになる。

「撃ってごらんなさい。旦那」

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.2190) 講談社文庫)

-

物語の魅力的な部分

※ここから先では物語の詳細と結末に言及しています。

作中で何度か示唆される、千代吉の特徴的な癖。

それは誰かの挙動に感心し、慕わしい存在だと判断した場合、いつのまにか相手の仕草や発言を無意識にまねているというものだ。しかも自分では容易に気が付かず、周囲から指摘されて初めてそうと気が付くことも多い。

この描写に《霧笛》の面白さが凝縮されていると私は思う。

歩き方、視線の向け方、機嫌のよい時の肩のすくめ方……千代吉は憎んでいるはずの主人クウパーに知らずと肉薄していく。そして自覚してからというもの、己をロビンソン・クルーソーに登場する奴隷フライデーに例えて、誰よりも忠実な下僕なのだと認識するに至るのだ。

そのほかのことは、どうでもよかった。ただ、あの怖ろしい目のことだった。人間の誰が、あんな目を持っていよう?

(中略)

惚れてんだ! そうだ、俺アあの外国人に惚れてんだ! こんなに憎んでて、どこか、あいつが好きなんだ!

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.1134-1159) 講談社文庫)

終盤、船で謀反を企てたとして印度人を撃ち殺したクウパーを、傍で見ていた千代吉。

いちどは激しく失望したものの、彼にまた己の神となってほしい願望が独白の端々から透けて見え、それを踏まえたからこそ、例の「癖」がラストシーンに繋がったのではないかと読者に推測させる。

女の着物の赤い帯に向かって引き金を引いた指。

千代吉とクウパーを、単に物語の中で独立した人格として見るのも楽しいし、その属性(日本人、英国人)から、開化期の日本と諸外国の関係を反映したある種の擬人化なのだと捉えてみても興味深い。

なにかいってくれないか? そうだ。ひと言で、千代吉が恐怖に打たれて口もきけなくなるようなことを! それなのだ! ひところのクウパーの、神様のように堂々とした威厳を見せて欲しいのである。

(大佛次郎「霧笛/花火の街」(1996) Kindle版(Kindleの位置No.2148-2151) 講談社文庫)

文庫や電子書籍:

近代文学いろいろ: