参考サイト・書籍:

TBS「星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ」(公式サイト)

星の王子さま(著・サン=テグジュペリ / 訳・内藤濯 / 岩波文庫)

夜間飛行(著・サン=テグジュペリ / 訳・堀口大學/ 新潮文庫)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

県境をまたがない散歩に出掛けた。自分の地元でありながら、神奈川県内の魅力的な場所すべてを把握できているとはとても言いがたく、いつ、どこをふらついていても必ず新しいものに出会う。

こうして箱根を訪れたのはもう何度目になるだろう。

最近では一昨年の1月に大涌谷へと足を運び、道中で土木遺産・近代化産業遺産である「箱根登山鉄道」に乗り込んで、その歴史や車窓からの景色を楽しんだ。

上の記事には2019年に発生した台風19号が通過するより前、まだ土砂災害の被害を受けていない現地の様子を記録しているので、興味があれば読んでみてほしい。

さて、今回覗いてみたかったのはここ。

箱根の中でも北部、仙石原(せんごくはら)エリアにある多様な美術館のうちのひとつ……星の王子さまミュージアム。

フランスの都市リヨン生まれのアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900~1944)は、優秀な成績を残したパイロットであり、また寡作ながら深く心に刻まれる作品を生み出した小説家でもある。

代表的な「星の王子さま」は私にとって本当に重要な物語で、今までに何度も読み返していたが、もう一つの代表作「夜間飛行」を手に取ったのはこの訪問がきっかけとなる。どのように表現すべきか分からないが、昔から抱いていたとある感覚を、展示で彼の生涯を辿っているうちにはっきりと思い出した。

それは、空を飛ぶという行為は何よりも特別なことである……という確信。頭上の世界に対する一種の憧憬でもある。

翼を持つ生き物とそれを模した機械、さらにその機械を操縦する存在に対する、畏敬にも似た大きなあこがれだった。

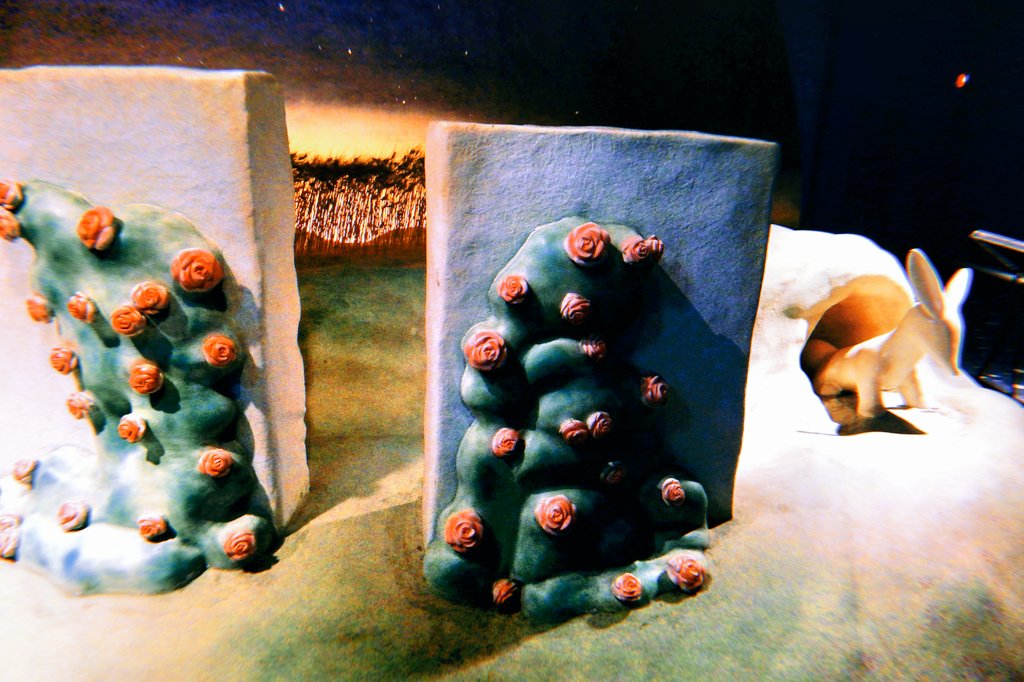

写真をご覧いただけると分かると思うが、この「星の王子さまミュージアム」の敷地内に再現されているのは、作者ゆかりの城や街並みであったり、幼少期に庭師へ心を寄せたエピソードを意識したガーデンだったりする。個人的にはとても気分が癒された(特に花粉のせいで心が荒んでいたので)。

中央部には展示ホールがあって、そこではサン=テグジュペリの人生の軌跡を辿りながら、直筆原稿や手紙といった貴重な資料を眺められる。

とりわけ興味深かったのは彼の飛行士としての一面をたくさん垣間見られた部分と、愛した妻コンスエロとの関係、そして親友レオン・ヴェルトが作品にどのような形で影響を及ぼしたのかを感じられたことだった。

サン=テグジュペリが人格からして優れていたとか、聖人のようであったとは全く思わない。それでも彼の心が抱き続けた純粋さ、どこまでも優しく柔らかな一面、あるいはその意志を貫こうとする芯の強さは、本文からはっきりと感じられる。

決して順風満帆とはいかなかったであろう人生、その風雨の中を懸命に飛び続けた、孤独な旅人の背中を想う。

遥かな空と対峙するとき、操縦士たる彼は一人だ。たとえ同じ機の内部に無電技師がいようとも、俯瞰する街のどこかに家族や友人がいようとも。

ふと「夜間飛行」の描写を脳裏に浮かべる。

いまのファビアンは、自分に向かって叫ばれるあらゆる忠告に従ったはずだ。

(中略)

誰かがファビアンに「二百四十度の方向に……」と命令してくれたら、彼は機首を二百四十度の方向へ向けるだろう。それなのに、彼は今ひとりぼっちだった。

(新潮文庫 夜間飛行(1956) 著・サン=テグジュペリ、訳・堀口大學 p.106-107)

夜間の郵便飛行をおこなうパイロット(ファビアン)は、ブエノスアイレスに帰還する途中で暴風雨に襲われ、進路を見失う。雷のせいで無線通信を行うこともできない。残りわずかな燃料で陸地を探そうと試みたがことごとく失敗に終わり、葛藤の末……ついに彼は雲の上へと出ることを決めた。

頭上の雲の切れ間、わずかに覗く星影に引き寄せられるかのように。やがて眼前に広がったのはあまりにも美しい銀色の「死」の光景。

それは不帰の路だった。もう二度と、生きて地上には帰れない。

上のフランス式庭園と建物のレプリカは、サン=テグジュペリが幼少期を過ごしたサン=モーリス・ド・レマンス城を模したものだ。本物はリヨンにある。

ライト兄弟が飛行テストを行うよりも数年前に生まれた彼は、小さな頃から物語の種を大切に育み、そのうち昼夜を問わず空の世界に惹かれるようになり、兵役の服役中に飛行連隊に入隊した。

これはまだ黎明期の分野であり、飛行士という職業が周囲の理解を得るのは難しかったことが当時の記録から伺える。

幸福な婚約のため一度は夢をあきらめたが、その破棄をはじめとして襲う苦労の連続、紆余曲折を経てサン=テグジュペリは再び飛行士試験を受け、合格した。郵便飛行路線での勤務の開始だ。

しかし、それからもままならぬ日々にはときおり暗雲が立ち込め、決して短くない期間、その頭上に影を落とした。

多くの幸せと悲しみを経験した飛行士兼作家が行方不明になったのは、1944年7月31日のこと。地中海コルシカ島から偵察のために飛び立った彼は、そのまま帰らぬ人となった。後の1998年にマルセイユ沖からブレスレットが引き揚げられ、彼を撃墜したパイロットの証言も得られた結果、その死は決定的なものとなる。

私が「星の王子さま」の中でとりわけ心を打たれるのは、誰かと〈仲よくなる〉というのはそもそもどういうことなのか、そして築いた関係性を稀有なものたらしめる要素は一体何なのかが、キツネと王子さまとの会話を通して巧みに描写されている部分だ。

その誰かにとって、視界には映るけれどどうでもいい存在や、いなくなっても替えのきくような存在だったものが、世界で一つしかない「かけがえのないもの」に変化するとき。

時間を費やすこと。

すなわち、「ひまつぶし」するということ。

「(前略)あのキツネは、はじめ、十万ものキツネとおんなじだった。だけど、いまじゃ、もう、ぼくの友だちになってるんだから、この世に一匹しかいないキツネなんだよ」

(岩波文庫 星の王子さま(2017) 著・サン=テグジュペリ、訳・内藤濯 p.139)

そもそも王子さまは、深く愛してはいたが非常に気難しいバラの花といさかいを起こして自分の星を離れ、彷徨った先でキツネと出会ったのだった。

彼は自分にとって「唯一」だったバラの花が、実のところ他の星にもたくさん生えているありふれたものなのだと落胆し、ひどく嘆く。

けれどキツネは、あらゆる関係性の本質を考える手掛かりをくれた。そうして王子さまは気がつくのだ。

「あの一輪の花が、ぼくには、あんたたちみんなよりも、たいせつなんだ。だって、ぼくが水をかけた花なんだからね。覆いガラスもかけてやったんだからね。ついたてで、風にあたらないようにしてやったんだからね。ケムシを……二つ三つはチョウになるように殺さずにおいたけど……殺してやった花なんだからね。

(中略)

ぼくのものになった花なんだからね」

(岩波文庫 星の王子さま(2017) 著・サン=テグジュペリ、訳・内藤濯 p.139-140)

そんな彼に、キツネは言う。

「あんたが、あんたのバラの花をとてもたいせつに思ってるのはね、そのバラの花のために、ひまつぶししたからだよ」

(中略)

「めんどうみたあいてには、いつまでも責任があるんだ。まもらなけりゃならないんだよ、バラの花との約束をね……」

(岩波文庫 星の王子さま(2017) 著・サン=テグジュペリ、訳・内藤濯 p.141)

私はこの物語にいつ邂逅するのが正解だったのか、未だに分からない。

過去、こんな風に物事を説明してみせるだけの能力がもしも自分にあったのなら、誰かに対して望まないことを言ってしまわずとも済んだのだろうか、と思う。不意に思い出して、対処法の存在しない悲しみに胸を痛める機会もずいぶんと減ったかもしれない。

けれどそれは、どうしても分からないことなのだ。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

星の王子さまミュージアムを訪れるのには箱根登山バスか、強羅駅から出ている観光めぐりバス、あるいは新宿駅発の小田原箱根高速バスを利用するのが便利です。もちろん乗用車でも。

徒歩だと駅からは遠いので(強羅から1時間半以上はかかります)、特別な理由がない限りは選択しないのが無難。

サン=テグジュペリの作品、ぜひ読んでみてくださいね。