ゆで卵の殻をむく

旅行先で、早朝に大きな駅の地下道を歩いていると、まったく異なる二つの時間が同じ空間に流れているようでおもしろい。

このときは、友達と名古屋の「メイチカ」にいた。

出勤か出張なのかは定かでないが、急ぎ足とは言わないまでも左右交互によどみなく足を動かして、階上のバス乗り場やプラットフォームへと向かう人々。あるいは、今は特にどこへも行く必要がないのだという感じを醸し出し、通路脇の喫茶店に腰を下ろしてくつろいでいる人々。

気ままな旅行者である私たちはもちろん後者に属していて、店名のロゴだけを抜くようにしてフロスト加工された半透明のガラス越しに、細部がぼんやりと省略された抽象的な人間の動きを眺めていた。

全体の七割程度は黒や灰色をしたスーツ。たまにそれら以外の鮮やかな影が不意にあらわれては、前を横切る。大きな水槽の端から端を、黙って繰り返し往復する魚みたいに。

贅沢や自由というのはずいぶんと大層な響きをもつ言葉だが、こんな風に過ごしていると、それらの溶け込んだ空気が確かに全身へ纏わりついてくるのがわかる。れっきとした休日に、何をしてもしなくても良い、という。

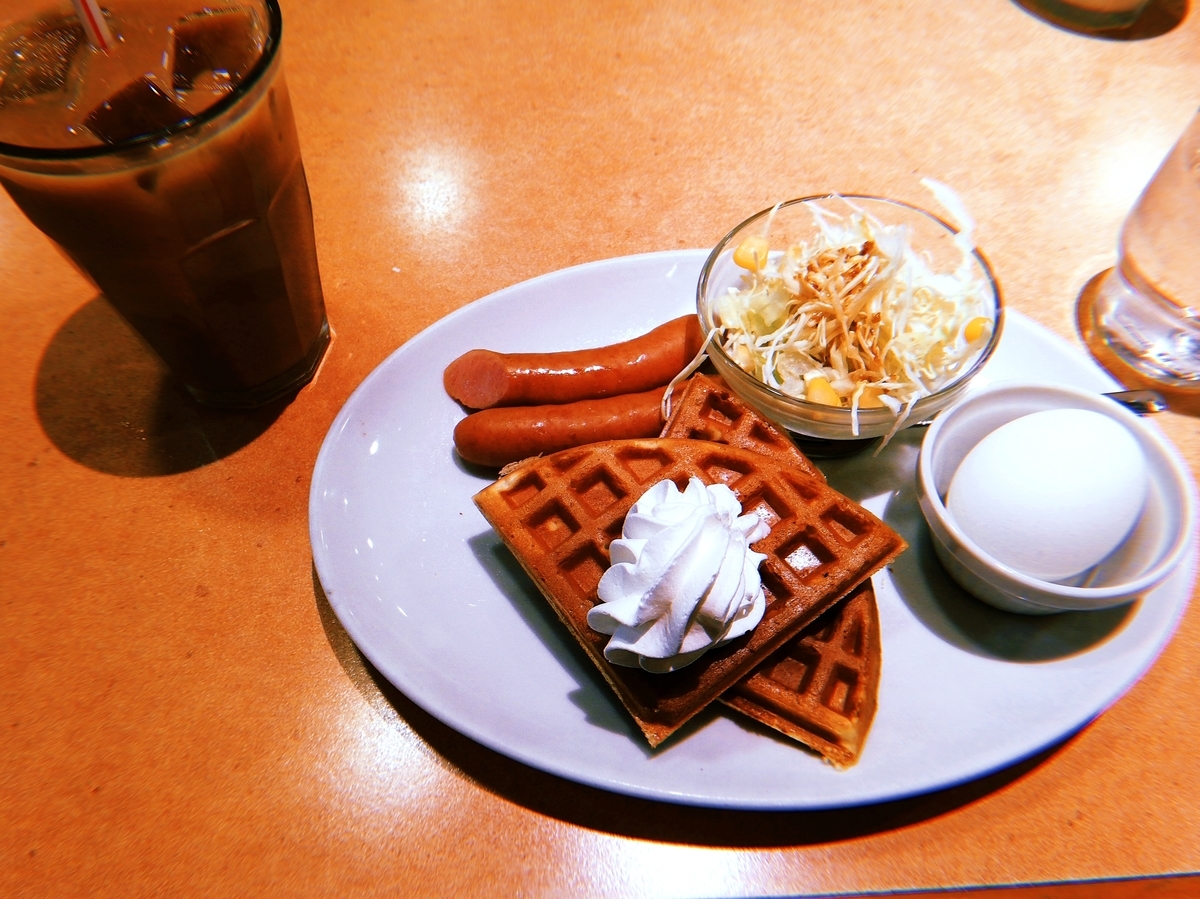

ふと、アイスカフェオレが机に置かれた数分後に運ばれてきた目の前の皿を見た。白いクリームの乗った扇形のワッフル、二本の細いソーセージ、サラダ、そして殻つきのゆで卵。どこぞの貴族の食卓に並ぶ豪勢な料理に匹敵するほど完成されている、理想的な組み合わせ。

おもむろに伸ばした指がゆで卵に触れて止まったのは、決して食欲を失ったからではない。自分が最後にそれの殻をむいた経験を、記憶の奥底から呼び出せなかったからだ。

そもそも、過去にそうしたことが一度でもあったかどうかすら判然としなかった。

途方に暮れて正面に視線をやると、あきれた声音でとりあえず罅(ひび)を入れるんだと促されたから、そうする。

生の卵とは違ってほのかに温かく、内側には密度と硬さがあり、安定した無の反応が手の皮膚を通して伝わってきた。ここから雛が生まれないのが不思議なほど生命の印象に満ちている、けれど熱によって不可逆に形を変えられたタンパク質の塊は、あまり考えすぎると気分を害するほどに生々しい。

蜘蛛の巣を思わせる亀裂の入った殻の表面は、まさにさっきまで眺めていたガラスの質感にそっくりだ。微細な凹凸があり、なめらかではあるが完全に平滑ではない。その下から傷のない白身がぬっと顔を出す。

ああ、これなら知っている、と私は回想の糸を手繰った。

この艶と張りのある肌に、銀色の五線譜がするどく食い込んで切断を行う瞬間を、幼い頃に何度も母のそばで見ていた。卵切り器とか、エッグカッターとかスライサーとか、そういう名前で呼ばれていた台所用品がうちにはあって、ゆで卵は必ずと言っていいほどそれを経由してから食卓に並ぶことになっていた。

たいていは薄く切られたり刻まれたりしてサラダに添えられ、時にはマヨネーズと和えられ食パンに挟まれて。そのまま皿や机にぽんと置かれていたことは、ほとんどない。

だからゆで卵の殻をむいた記憶にとぼしいのだ。単純に、家にいた人間が好んでいたのがそういう文化だった。

殻をすべて剥き落とした卵に塩をふりかける頃には、友達の前に置かれたプレートはほとんどが片付いていた。何ものせられていない食器はどこか満足そうに見える。

私は出先、外食の場でものを食べるのが異様に遅い。マナー云々の問題ではなく、公共の空間では何をどんな風に、どんな順番でつつくのが「本当の正解」なのかが分からず、失敗したら叱責されるのではないかとぐるぐる考えてしまう。

困り果てて、ゆで卵の食べ方を忘れたと呟くと、あんまり馬鹿なことを言うもんじゃないと笑い飛ばされてしまった。確かに自分でもそう思う。心から。

私はやおら安心して、片手で掴んだ卵の半分を口に入れ十分に咀嚼したあとで、残ったもう半分もさっさと食べ尽くしてしまうことにした。

それをすっかり飲み込んでしまってから、やっぱりこれはソーセージと一緒にかじった方が美味しかったんだろうな、と気がついて、またの機会があればそうしようと適当に決め、次の犠牲者となるワッフルの身体にフォークの先を突き刺した。