2020年2月頃、横浜・大黒ふ頭に停泊していた船として、日本で頻繁に報道された大型客船の名は《ダイヤモンド・プリンセス》。一部の乗客から新型コロナウイルスが検出されたため、船は半月以上ものあいだ、陸や外界からの隔離状態になっていた。

横浜港は上記の客船以外にも年間を通して多くの船が発着・寄港する場所だが、その片隅――山下公園の向かいで60年近くも係留し続け、博物館として一般に保存・公開されている貨客船がある。それが《日本郵船氷川丸》だ。

昭和初期に竣工した豪華な船は、過ぎし大正時代の面影を色濃く残しながらも、当時最新の建築デザインや造船技術を反映した 超・胸熱 な近代化産業遺産だといえる。

この巨大な海上博物館、なんと300円という手頃な値段で入場でき、平日の昼間などは殆ど人がいない中で存分に探索を楽しめるおいしい場所(ただしオープンデッキは土日祝のみ公開)。定期的に鳴らされる汽笛に耳を傾ければ、気分はまるで当時の乗客か密航者にでもなったよう。

ときめきとわくわくを携えて、戦前の氷川丸の軌跡を辿る航海に出かけたい。

参考サイト:

日本郵船氷川丸(公式サイト)

武蔵一宮 氷川神社(氷川神社のサイト)

目次:

日本郵船氷川丸

船の竣工は、昭和5年4月のことだった。

そこから約11年のあいだ、氷川丸は横浜とアメリカ・シアトルを結ぶ航路につき、第二次世界大戦の影響を受けて休止するまで多くの乗客や貨物を運ぶことになる。その中には著名な役者、チャーリー・チャップリンの姿もあった。いま、戦前の日本で造られた貨客船の内部を覗けるのは、国内ではもうここだけだ。

ちなみに、氷川丸を手掛けた横浜船渠(現・三菱重工株式会社)は、お雇い外国人であり横浜水道の整備に大きく貢献したイギリス出身のヘンリー・S・パーマー氏と、渋沢栄一を含む複数の人間によって設立されたもの。

船名の由来は大宮にある氷川神社で、歴代の船長や乗組員はそこまで参拝しに行くのが習わしだった。

現在、訪問者が立ち入りできる場所は大きく分けて《船客エリア》と《乗組員エリア》の二つになっている。

館内は一方通行なので、入場券を買うエントランスロビー(旧デッキ)に近い前者から見学することになるだろう。点在する窓を通して横浜の景色を眺めてみるのも楽しい。まだ現在のように高い建物が密集していなかった頃は、横浜三塔と呼ばれる洋風のランドマークが、海や船の側からもはっきり見えていたはずだ。

船客エリア

-

一等児童室

ロビーから入って長い廊下を抜けると、突き当りの左手には《一等児童室》があった。ここは主に、子供の保護者が横の《一等食堂》を利用する際に託児所として機能していたよう。他とは一線を画す、薄桃に塗られた壁と円形の照明が目を引く。

幼子の遊戯場にふさわしく、電球の配置の仕方まで工夫されているのが伺えた。

フランス人工芸家マルク・シモンによる設計の、アイシングの施されたクッキーみたいな明るい部屋。壁の上部分をよく見ると、和服や洋服を着た子供と犬・猫などの絵が描かれていたが、これらは竣工からずっと残っている貴重なものだ。当時、部屋にはスチュワーデスと呼ばれる職員が常駐して、預けられた子供達の面倒を見てくれていたらしい。

名前から推測できるように、この付近は全て一等の乗車賃(当時の500円)を支払った乗客しか立ち入りのできなかった空間。館内の説明によれば日本郵船の初任給が70円、そしておおよそ1000円で家が一軒建った頃の話だから――本当に、海ならぬ「雲の上」の世界だったんだろう。

保護者に連れられて、当時最新鋭の豪華客船で旅をした子供達。部屋の片隅に置かれた木馬に目をやり、そこで遊ぶ彼らの姿をぼんやりと思い浮かべた。私も前世ではかなり良い暮らしをしていたはずなのだが、記憶が混濁しているので詳細は判然としない。とっても残念だ。

-

一等食堂

一等船客専用エリアでもひときわ広い面積を誇るのが《一等食堂》になる。正装した紳士淑女らが集い、談笑とともに多彩な料理を楽しんだこの空間には、今も微かなざわめきと、ナイフやフォークが皿に触れる金属音がスピーカーから流れていた。そのせいで、一人きりで目をつむれば意識が簡単に当時へと旅立ってしまう。

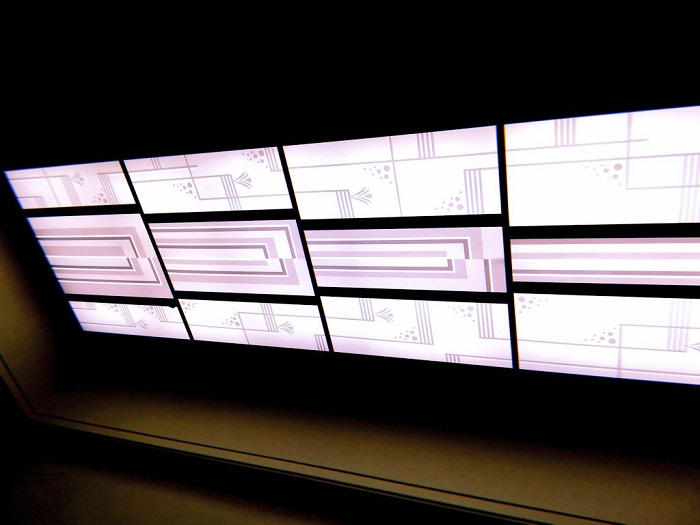

見どころは何と言っても天井中央の照明だ。以前、東京都庭園美術館を訪問した際の記事でも言及したアール・デコを踏襲しており、視覚にリズムを与える幾何学的な意匠が特徴。20世紀初頭のヨーロッパを席巻したこの様式は海を渡って、日本の建築や美術にも少なからぬ影響を及ぼしていた。

氷川丸はいわゆる「洋館」とは違うため、近代の建築愛好家にも意外と見落とされがちで、勿体ないと思う。こんなにも貴重かつ美しい遺構の数々なのだから、もっと知られていても良いはず……。

一角では、1937年に皇族の秩父宮両陛下が乗船した際、提供されたメニューの一部が再現されていた。すっぽんや松茸など特別な食材を使用した料理もあったらしい。美味しそう。

食堂を出るとシンメトリーの階段に迎えられる。

上の写真には写っていないが、手すりの上部中央に施された文様は、前述した氷川神社に由来する八雲の神紋だった。これがまた空間によく調和していて美しい。廊下の壁に並ぶランプの数々も魅力的で、首と目がいくつあっても足りず、もういっそ分裂したくなる。

館内に棲みつく妖怪になりたい(どこかへ行くたびに全く同じことを言っている気がする)。

-

一等読書室&社交室

階段を上った先、Aデッキにある《一等読書室》は乗客が本を読んだり手紙を書いたりして過ごした場所だ。近くには郵便ポストとカウンターも。船旅の最中に出す手紙、というアイテムには何となく情緒を感じたし、天井の電灯は竣工当時のままだというから驚きを隠せない。

この読書室は、ドアの向こうに広がる《一等社交室》に付随するような、小さめの空間だった。

続く社交室は船の中心部、ちょうど食堂の真上のフロアに位置していて、何かの会合やパーティーが行われる際の会場として利用されていた。それ以外では主に女性たちが集う歓談の場になり、絵画と柱や壁の華やかなアール・デコ風装飾が空間に彩りを添える。

特に大きな天窓の存在は圧巻だ。重厚な暖炉の前で交わされた数々の声は、一体どんな響きを持っていただろう。

改装の回数が少なかったためか、当時の面影をかなり忠実に残しているとの説明書きがある。訪問の際は計画段階のスケッチを見ながら、実際との相違点をじっくり探してみるのも面白いのでは。

そして、これまた洒落たデザインの扉をくぐって後ろを振り返ると、壁には「三等船客はご遠慮ください」という無慈悲な注意書きがあった。飛行機のファーストクラスと同じだ。

まあ今回、私は三等船客ではなく妖怪として訪問しているから、どこをふらついても大丈夫。誰にも咎められはしない。

廊下の照明のうちの一つが実に良い感じで、心が踊った。

-

一等喫煙室

上記の部屋と対になるような存在が《一等喫煙室》であり、こちらは主に男性陣の利用する社交場だったらしい。食事を済ませた後に連れ立って階段を上り、ソファに座ったり寄りかかったりして煙をまとう、紳士達の姿が目の前に浮かぶようだ。彼らはカードゲーム類もよく嗜んでいたとのこと。お洒落だし、とっても楽しそう。

氷川丸の喫煙室では、世界各国の煙草や酒類が提供されていたと聞く。船の柄が描かれたステンドグラス横はバーカウンターの跡だろうか。窓の前に台と椅子が設置されている。

そして、やはり天窓に心を奪われる。一等社交室と比べて、曲線よりも直線を用いた意匠が多いよう。磨りガラスの向こうから降り注ぐ光を浴びて、自分の精神をまるごと洗濯した。

カーペットの模様は船内の壁に見られるものと同じだ。正方形の中心に丸が一つ。一等社交室に比べ、心なしか照明の落とされた部屋の内部は重厚感が増し、落ち着いた雰囲気があった。その辺を適当に撮影するだけで、洋画のワンシーンもどきが誕生してしまうほどに。

スーツ姿の紳士は一体どこにおられますか? 一等喫煙室の隅に腰を下ろした彼の膝元にそっと侍り、独白に耳を傾けたり、世話を焼いたりしてみたい。そうして優しく褒められ頭を撫でられたい。とめどなく溢れ出す欲望……。

-

各種ある客室の比較

氷川丸には、一等のなかでも特に重要な船客、例えば皇族などの貴賓にあてがわれた客室《一等特別室》がある。

いわゆるスイートルームだ。

広い部屋にはベッドと小さな机がある寝室だけではなく、家族がお茶をしながら話せるような、レストランの一室と見紛う程の空間(居室)が併設されている。窓の植物と鳥柄のステンドグラスがまた眩しい。単なる客船ではなく、もう海に浮かぶ洋館といっても過言ではないくらいに豪華だ。

年を取らない博識な青年と一緒に、氷川丸の一等船客として諸国を旅したい。道中で人魚や河童に遭遇したり、どうでも良さげな話をしたりしながら、色々な物事を記録して歩けたらどんなに素晴らしいだろう。むしろどうして現実がそうならないのか理解に苦しむ。閑話休題。

一等特別室は日本人の川島甚兵衛(三代目)によるデザインで、壁紙は竣工当時のもの。上野の旧岩崎邸や、駒場の旧前田侯爵邸で見られるような、決して下品にならない華美さを持つ金唐が良い。彼は呉服商を生業とし、かつ川島織物の基礎を築いた一代目から続く由緒ある家に生まれており、織物業や工芸に対する造詣の深かったことが伺えた。

そして通常の《一等客室》はこんな感じ。特別室には及ばないまでも、十分な設備と内装が渡航中の乗客をもてなす。長い海上での生活もこんな部屋で過ごせればあっという間だろう。なんと、当時から客室の蛇口には「水」と「お湯」の二種類が存在し、使用の際にひねればすぐ出てきたという。まさに当時の最先端技術の結晶。

客室のベッドメイクをする乗務員は、毛布を整える際に折って何かの形を作るなどして、人々を楽しませた。菊や兜、抽象化した日の出など色々なものを表現できたらしい。それらは飾り毛布や花毛布と呼ばれ、見た目は現在の結婚式場のテーブルによく置いてあるナフキンによく似ている。

言うまでもなく、これらの恩恵を受けられるのは一等料金を支払った乗客のみ。では三等船客は一体どんな部屋に泊まっていたかというと、ユースホステルを連想させる二段ベッドの空間だった。かろうじて窓と机がある。

《三等客室》があるのも、機関室やギャレーが大部分を占めるCデッキの片隅で、一等船客とはまず行き違わない。見学申し込みをすれば上外のデッキに出ることもできたようだが……。また、食事は当時の一般家庭で提供されるような白飯や焼き魚。その位置や立場から、他の乗組員と言葉を交わす機会は多かったようで、三等船客が仕事を少し手伝うような場面もあったらしい。今の常識からするとなかなか考えにくい状況だ。

イメージとしては飛行機のエコノミークラスよりも若干の格下、だろうか。何日もここで過ごすのにはきっと体力が要るが、当時の人は多少過酷な遠出にも慣れていそう。

乗組員エリア

さて、氷川丸の上は船長室から下は機関室まで、忙しなく立派に働いた人々の領域こそが乗務員エリア。

Aデッキ外側に設置された階段をのぼり、船を司る長がいた空間へと足を伸ばした。

-

船長室・操舵室

操舵室のすぐ側にあるシンプルな《船長室》。寝室と浴室が併設されていて、余計なものは何もない。有事の際にはすぐに対応しなければならないため、船の動きに合わせて生活の全てを行っていたのだろう。窓が多くて見晴らしがよく、部屋に居ながら周囲の状況を確認できるようにもなっていた。

全乗客と乗組員の命を預かる立場として、船長の肩に載っていたものの重さは計り知れない。歴代でも初代船長・秋吉七郎の築いた船内文化の基礎は世代を超えて受け継がれている。彼は、周囲が思わず船を「軍艦氷川」と呼んでしまうほど規律に厳しかったとか。

だが叱った後に船員を気遣う面倒見の良さも持ち合わせており、人望には厚かった。セピアの肖像写真に写った目元からもそんな人柄が伝わってくるような気がする。

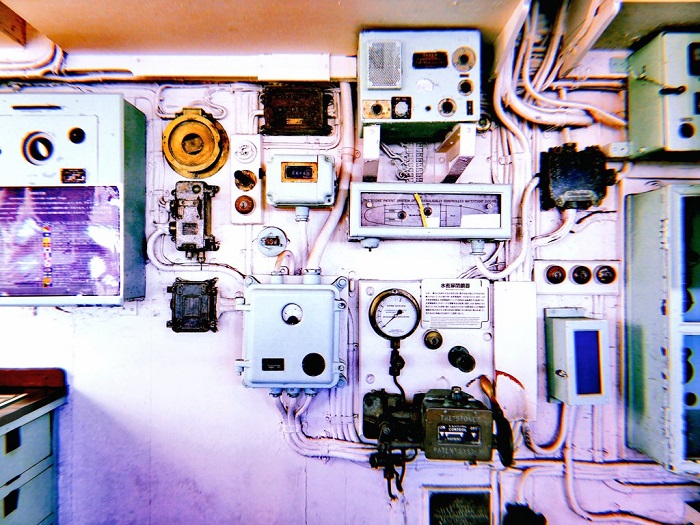

船長室の上、《操舵室》に行けば見られるのは各種設備と無線機の展示。無線のある場所は当時の海図室だったそう。近くには「船橋(ブリッヂ)が船の頭脳ならば、ここ(無線電信室)は船の口であり、耳です」と記載された看板が。

また、ふと目に入った神棚には、大宮の氷川神社を示す文字があった。

壁に張り巡らされたパイプや埋め込まれた数々の計器に囲まれて、気分が高揚しない近代産業遺産好きはいない。つい興奮し、微笑みながらモールス信号機のレプリカ(自由に触れる)を無駄に連打してツーツートントン音を響かせてしまった。周りに誰も歩いていなかったので許してほしい。もう気分は乗組員。

-

機関室・ギャレー

海上が一望できる船の運転席から一転、次に向かうのは船内でも海面に近い階層にある場所。

そこが三等客室と同じCデッキの中枢――氷川丸の心臓部とも言える《機関室》と《ギャレー》だ。

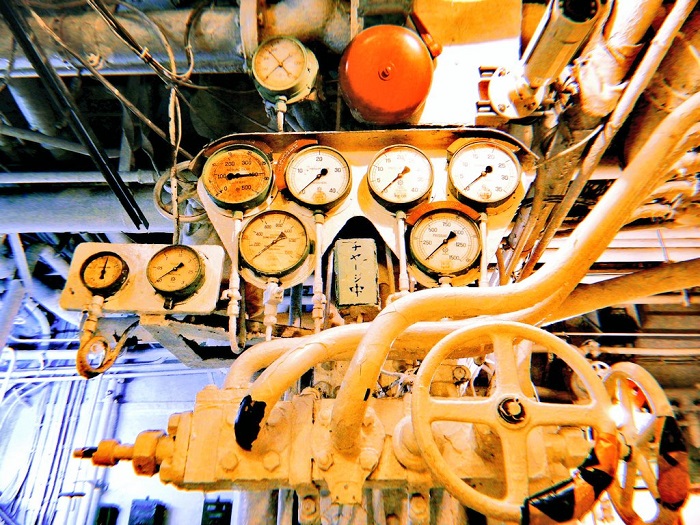

左右にそれぞれ配置された、デンマークB&W社 製造のディーゼルエンジンには気筒が8つある。その内部を上下に動く、ピストンが生むエネルギーこそが、船の動力であるプロペラを回転させていたのだ。これは竣工当時と全く変わらない状態で保存されている貴重なもので、思わず至近距離で舐めるように見てしまった。

迫力満点の機関室で通路の向かいに目をやれば、ジブリ《天空の城ラピュタ》に出てくる親方がハンドルを回す姿がぼんやりと幻視できる。雰囲気が似ているのだ。もちろん、空から女の子が降ってくることはないが。

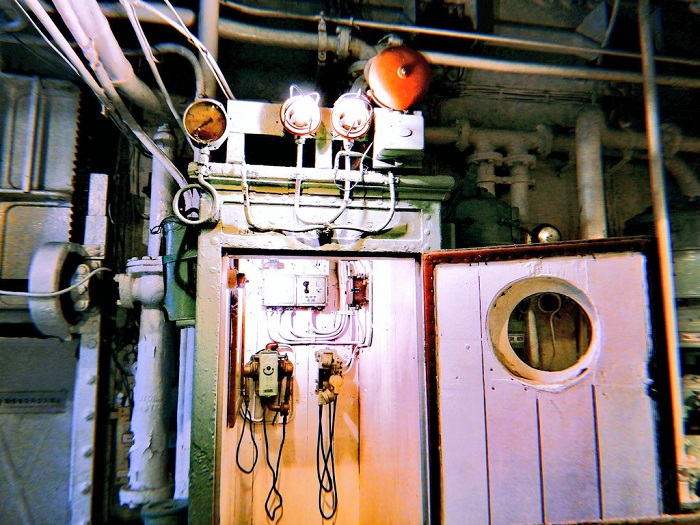

他にも気になったのは壁際に設置された電話で、もう使われてはいないが受話器などはそのまま残っている。騒がしいエンジン音を遮断できるようにと電話室の扉は厚く頑丈なつくり。

貨客船として活躍し華々しい功績をあげた氷川丸も、第二次大戦の影響を受けて「病院船」として働いた期間がある。救われた命は数知れず、この船自身も三度にわたり落雷に遭遇しながら力強く沈没を免れた。

氷川丸が芯から輝いていたのは、やはり竣工から約11年間にわたり1万人もの乗客を運んだ、客船時代の頃だったと思う。戦前の建築デザインと造船技術の珠玉が、多少の欠けはありつつも無事にこうして保存され、令和の今を生きる私の眼前に現れてくれて本当に嬉しい。他の近代日本文化の愛好家にとってもきっと同じだ。

エンジンは既に止まって、錨も下ろされているけれど、氷川丸は船内を訪れて夢想する乗客をずっと運び続けている。おそらくは、これから先も。