環境によって生物の性格が形成されることに、反感のような念を抱いていた時期があったのを思い出した。例えば「あんな風に育ったのは周りが良くなかった」という言説が、とても嫌いだったのだ。

そのものが持っているはずの本性、また本質、とでも呼べる何かの存在を、ずいぶん信捧していた気がする……高潔なものはいつ、いかなるときでも高潔で、その反対も然り……と、信じたかったのかもしれない。

今はもう、そう考えてはいない。

作中では「粘土の性質」「粘土の性格」といった言葉が繰り返し、印象的に使われていた。では、その粘土が何によって形作られるのかといえば、世界や社会によってなのだった。

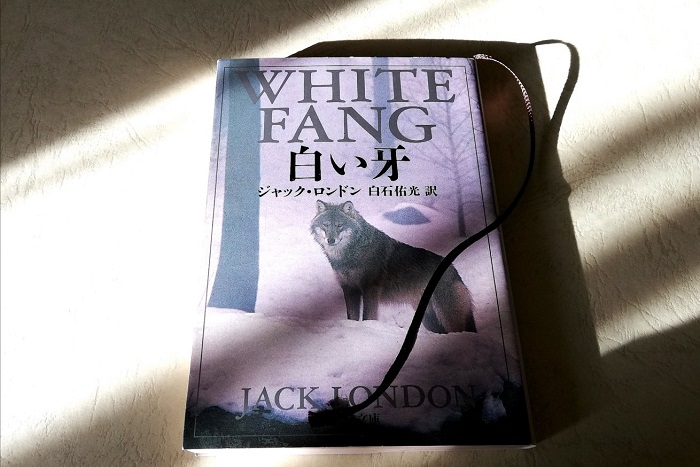

イヌの血を引くオオカミのホワイト・ファングは、誕生してから森、人間のキャンプ、街、家、など生活する環境を次々に変え、それぞれの場所で適応力を示しながら、より胸に深く刻まれている過去の経験を常に行動の基盤にしている。

主に恐れと、厳しさと、孤独とを。

優しく温かな環境で育たなかった彼は、仮にそのような性質を持っていたとしても、表に出すことはなかった。ほとんど不可能だったのだ。

生物という粘土が世界(外的要因)の手で捏ね回されるとき、顕現した形の中に、どのくらい「元」から持っていた先天的な素質が反映されているのかは、どうしても確かめようがないのだった。

ゆえに、本当は優しい、とか、本当は残忍だ、などの「性格の本質」にまつわる論はすべからく不毛で、幻想に過ぎないものになってしまう。

もとの素質を凌駕する環境は、性格に大きく影響する。私が認めたくなくても。

約500文字

以下のマストドン(Mastodon)に掲載した文章です。