参考・引用元:

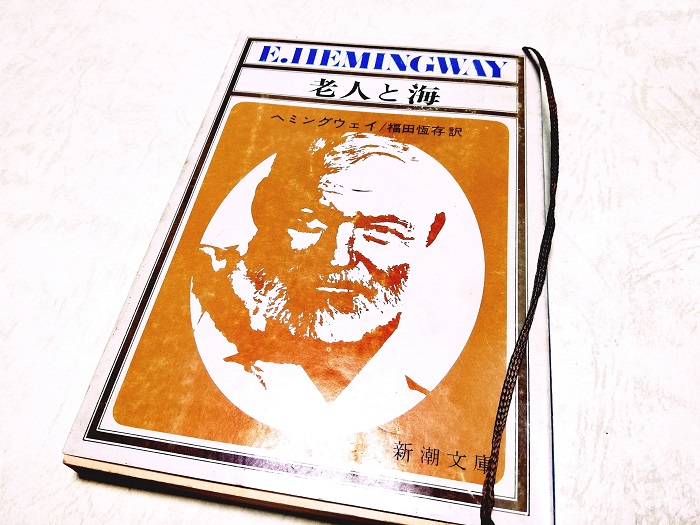

老人と海(著:E・ヘミングウェイ / 訳:福田恆存 / 新潮文庫)

1953年にピューリッツァー賞、1954年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの作家、アーネスト・ヘミングウェイ。彼がこの受賞に至る大きな足掛かりとなったのが、1952年に発表され、生前における唯一のベストセラーとなった小説「老人と海」だった。

長い不漁にめげず、舟を出す老人。ある日ついに大物を捕らえて勝利を掴んだかと思えば、体長が大きすぎるが故に舟の側面にくくりつけた獲物は、陸までの帰路でみるみるうちにサメに喰われていく……。

そう、はじめは、実に気の滅入るあらすじだと感じた。

それゆえ家に昔からあった本なのに、個人的に余裕がなかったしばらくの間、ずっと本棚にしまったままで紐解くのはやめていた。しかし……最近ふと思い立って手に取ったところ、これがまあ相当に面白く、読んで良かったとしみじみ内心で頷いたのだった。

いちど通して読んでから、具体的に何が面白かったのか、色々と考えていた。沢山ある。

もちろん第一には描かれている事柄と、その描かれ方そのもの、というのが挙げられるのだけれど、そこで終わらせてしまうのも勿体ない。そういう全体的な感想とは別に、ごく個人的に印象に残った場面や台詞などが確かにあり、あらすじとして簡潔に筋書きを要約しただけではまず伝わらないだろう箇所のことを、語りたい。どうせなら。

特にこの2人が良かったな。「老人」サンチャゴと、以前は彼から漁を習い、よく世話になっていた「少年」マノーリンの関係とやり取り。

「なにを食べるの?」少年はたずねた。

「魚のまぜ御飯がある。おまえも食べていくかい?」

「ううん、ぼくは家で食べる。火をおこしてあげようか?」

「いいよ、もう少ししたら自分でやるから。それに冷飯のままでもいいんだよ」

「じゃ、投網を持っていっていいかい?」

「そうしておくれ」

(新潮文庫「老人と海」E・ヘミングウェイ 訳:福田恆存 p.12)

サンチャゴは漁に出ても魚を取れずに帰ってくる日が長く続き、マノーリンの両親はもう彼ではなく、別の人間の船に乗るように言い付けたが、老人を慕う少年は相変わらずその世話を焼いていた。

そんな一幕が上の引用なのだけれど、実はその場にまぜ御飯などはないし、それどころか投網すらも存在してはいない。ではどうして彼らはあんな会話をしているのかというと、有り体に言えば「ごっこ遊び」をしていることになる。本文中の表記に則するなら「作りごと」……しかもそれを、毎日のように。

本当にぐっとくるものがある。

この2人の温かな絆は作中で必要以上に強調されることはなく、ただ淡々と彼らの状態、また心情が描写されているだけだが、それがむしろ顕著に読者の側へ何かを伝えてくるよう。そこにあるものをただ存在しているものとして、確固たる事実を描くことで。

もはや、老人の夢には、暴風雨も女も大事件も出てこない。大きな魚も、戦いも、力くらべも、そして死んだ妻のことも出てこない。夢はたださまざまな土地のことであり、砂浜のライオンのことであった。

ライオンは薄暮のなかで子猫のように戯れている。老人はその姿を愛した。いま、あの少年を愛しているように。しかし、少年は彼の夢に姿を現さない。

(新潮文庫「老人と海」E・ヘミングウェイ 訳:福田恆存 p.20-21)

不漁の果てのある日、沖に出た老人は大物の気配を察知する。存在を認識したが、未だその全貌はつかめない。どんな魚なのか。どれほどの深さに、身を潜めているのか。

その大魚との駆け引きを通して体力を消耗したり、怪我をしたり、あるいは自分の独白に返事をしてくれる者があったら気が紛れるだろう……と考えたりして、サンチャゴは作中で幾度となく「あの子がいてくれたら」と口に出すし、内心でも呟く。あの子というのは、もちろんマノーリン少年のことだ。

この台詞が登場するたび、ページから一度目を離して天を仰ぎたくなる。涙が出そうになって。

ただ一人で海原に浮かび、生きていくための漁に臨んで、倒すべき強敵に遭遇した彼。その孤独な雄姿。万感が込められているのだ、そこには。

かれは大声あげて叫んだ。

「あの子がついていてくれたらなあ」

なにをいうんだ、いま、おまえに少年はついていない、とかれは思いなおす。おまえにはただおまえだけしかついてはいない。つまらぬことを考えないで、さあ、いますぐ、暗かろうと明るかろうと、最後の網にとりかかるにこしたことはない。

(新潮文庫「老人と海」E・ヘミングウェイ 訳:福田恆存 p.45)

老人と少年との関係のほかにも深く印象に残っているのが、我々が生きるのに自分以外の生物を殺し、食べなくてはならないことに、サンチャゴが巡らせた考えについて。

殺し、食べることは、文字通りに生物の命を奪うこと。そこから逃れることはできない。生きること即ち殺すことだ。彼は自分が挑んでいる大魚を兄弟のように感じ、それを手にかけることにある種の葛藤を覚えながらも、憐憫の情を心の外に追いやる。

回想するのは、過去に釣り上げた、夫婦連れのマカジキの片方の記憶。雌を殺してもなかなかその側を離れようとしなかった雄、その姿に可哀想なことをしたと感じ、老人は自分が遭遇した中でもいっとう悲しい出来事だったと当時を述懐した。

現実に戻り、再び大魚と向き合う彼は思う。たとえば人間が食べるために、太陽や月や、星までも殺さなければならないとしたら、それはなんと難儀なことだろうと。こうしてまだ自分たちに近しい生き物を屠れば済むだけ、たぶん幸運な方なのだと言い聞かせる。

あれ一匹で、ずいぶん大勢の人間が腹を肥やせるものなあ、とかれはおもう。けれど、その人間たちにあいつを食う値うちがあるだろうか?

あるものか。もちろん、そんな値うちはありゃしない。あの堂々としたふるまい、あの威厳、あいつを食う値うちのある人間なんて、ひとりだっているものか。そう考えると、おれはなんにもわからなくなる。

(新潮文庫「老人と海」E・ヘミングウェイ 訳:福田恆存 p.68)

この箇所が滅茶苦茶に、良い。大好きだ。

私達は、何はともあれ殺さなくてはならない。生存のためには。たとえ善であろうと、悪であろうと違いはなく、その事実だけは変わらないことがはっきりと描かれる。

作中に登場するこれらの人物や動物、数々の要素に読者は色々なものを重ね、何かの比喩や象徴として読み解くことももちろんできるだろう。それは作品を受け取る側にゆだねられた自由のようなものだから。

しかし作者のヘミングウェイが志したように、彼はただ、絵空事ではなく実際の経験も活かして「真に迫るもの」を描きたかったのだ。追求したのは小説としてのリアリティ。そのものがそのものである、ということ。まるですぐ目の前にあるような現実感で、紙の上に顕現させることを目指して。

だから読者が「老人と海」の物語を通して、直接作中に描かれたもの以外の何か、を読み取るのであれば、それは必ず表面の描写の上に築かれているのだと思う。

表面とは、けっして浅い、という意味ではない。

何がどのように描かれているのか、それ自体がすでに広がりと深みを持っている、という意味で、表面や表層、外面などの言葉を用いることができる作品だと感じた。

書籍: