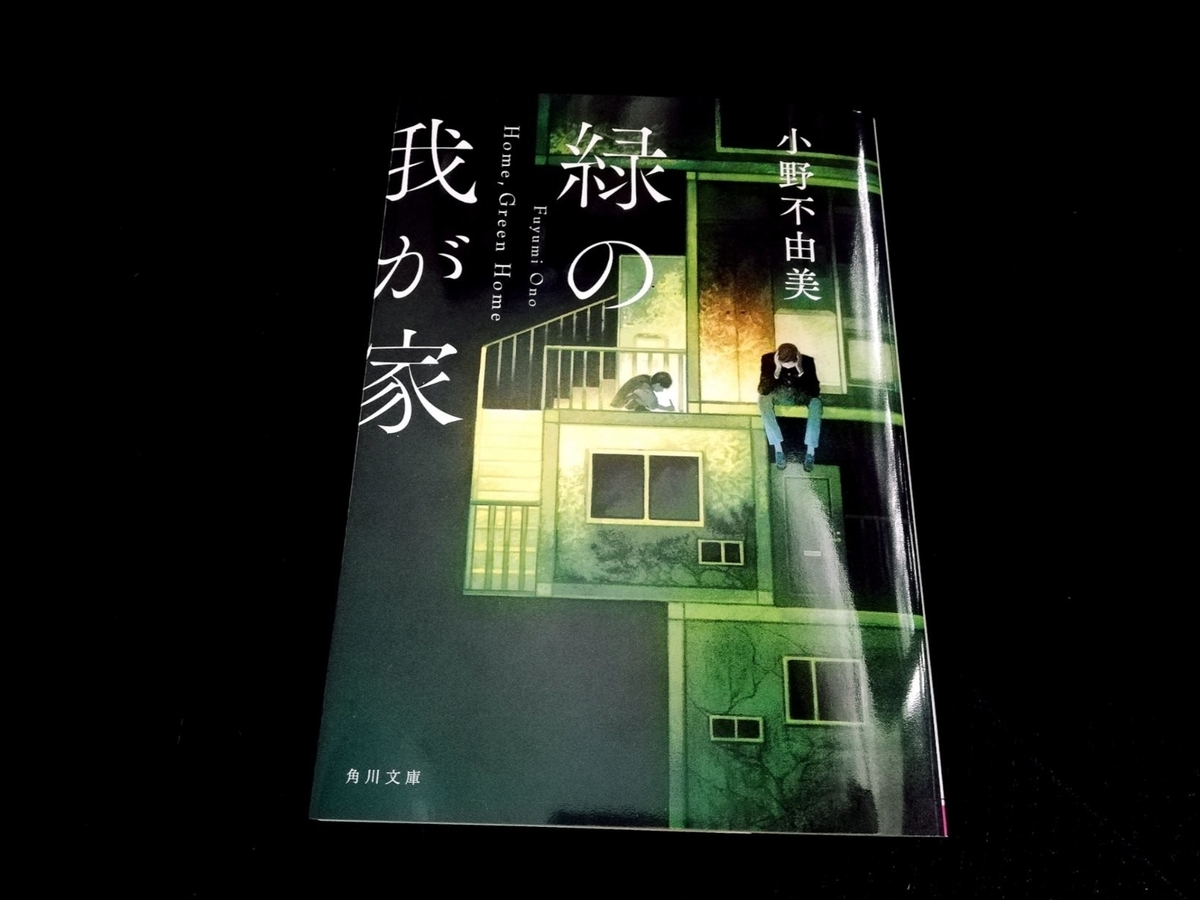

先日文庫化した小野不由美の小説「緑の我が家」を読み、以下を思い出した。

“文化的記号としての『家』はかつて、安全の象徴だったはずである。近代以前において、恐怖は家の外、あるいは町の外にあった。

恐怖の対象は城であり、廃屋となった修道院であり、森であったかもしれない”

(加藤耕一「『幽霊屋敷』の文化史」講談社現代新書 p.120)

かつてはある種の聖域のようであったが、もはや安全の象徴ではなくなった、家という場所。

それは18世紀、エティエンヌ・ロベールソンが幻灯機 [ラテルナ・マギカ] を用いて行った公演の、広告に書かれた文言を思わせる。彼は持ち運べる機械で室内の壁に亡霊(主に故人となった政界の著名人など)の姿を映し出すパフォーマンスを行っていた。まさに、幽霊は「いついかなるときにも、誰の家にも」現れるようになったのだ。

しかし、それは機械によって壁に映し出される像の話。

小説「緑の我が家」の中で切実に家を求める少年、浩志にとって、彼の現実に侵入しそれを脅かす存在は幻などではありえない。彼は家という箱が欲しいのではなく、きちんと帰ることのできる——身の置ける——場所を探している。

「ぼくの家」

「ぼくの帰る場所」

「ぼくの帰るべき場所」

「ぼくの帰りたい場所」……

これらが意味するものは、全て異なっている。

さらに浩志を脅かす怪異たちは、幻灯の虚像とは異なり、その土地と建物に根付いている。

思えば「緑の我が家」のサブタイトル"Home, Green Home"は、きっとイギリスの民謡 "Home, Sweet Home" を意識したものだろう。

後者は「埴生の宿」として知られているが、時に「楽しき我が家」と訳されることもあるのだった。その皮肉にどきどきする。

引用部分を除いて約500文字

以下のマストドン(Mastodon)に掲載した文章です。