公式サイト:

四谷シモン人形館 淡翁荘 | 鎌田ミュージアム KAMADA MUSEUM

現在「四谷シモン人形館」として門戸を開いている建物は、かつて鎌田醤油の4代目、勝太郎が坂出に建設した居宅。彼の号にちなんで「淡翁荘」と呼ばれていた。

戦前の昭和11年に竣工した洋館で、現在は広い駐車場となっている横の土地から見ると実に四角く簡素な趣、道路の側に面した窓の数も少ないからまるで箱……のようにも思え、果たして本当にこれは家だったのだろうかとはじめは訝しむ。人形館として開館するにあたり、管理に必要な棟として増築された部分も一部ある。

アーケード商店街から入場するときは、讃岐醤油画資料館の建物を通って、ようやく玄関へと至れた。

なるほど実際、玄関の前に立ってみるとそこは確かに洋風の邸宅だった。入口がある。扉の前、訪問者の頭上に張り出したポーチの屋根はまた四角い。上を仰ぎ見ると、やはりこちら側の2階にも窓はなく、北側の正面や庭の方に回らないとない。そのまっさらな壁の、適度に閉ざされた感じは不思議と安心を誘う。

靴を脱いで上がり込んだら、すぐそこに〈ルネ・マグリットの男〉がいた。彼は人形で玄関ホールと和室の境に立つ、大きな1体。上背があるのと、真っ直ぐに前を見据えているのもあって、訪問客とは基本的に目が合わないようだ。これは1970年大阪万博、繊維館で展示されたものが今ここに移されている。

彼のようなものには独特の存在感があって、異質な印象を受けるはずが、ここでは雰囲気に溶け込んでいる。靴を履いたフロックコートの大男が玄関前にいても不自然ではないのが淡翁荘で、私はもう誰も人間が住んでいないのに管理されている家の魅力をまた、目の当たりにする。

きらきらした透明のガラスが魅力的なシャンデリア、その円形の照明がある、脇の小さな洋室にもまた人形が2体。〈クウァジ・ウルティマ〉が右手に、それから〈機械仕掛の少年1〉は奥の隅でケースに入れられていた。箱のような邸宅、の中に設置されている箱、の中に収められた人形。

家が箱なら部屋も箱で、だんだん京極夏彦「魍魎の匣」に登場した『美馬坂近代醫學研究所』のことで頭が占められてくる頃に、館内の扉を自分の手で開けてみればこういった人形たちが姿を現す。〈男〉は開ける前からそこにいるはずなのに、開けたその瞬間、出現した存在のように思えてならない。

では開ける前はどこにいるのか。多分、懐かしの「ローゼンメイデン」におけるnのフィールドのようなところを彷徨っているのではないだろうか。ちなみに私の部屋では旧版(バーズ)のコミックスが最終巻の8巻まで本棚に眠っている……。

登録有形文化財に指定された「黒門」へ至る方の玄関では、スリッパを履くところで頭上の欄間が見られ、透かしの部分に家紋があるのが分かった。背後を振り返って中和室を通り抜けると縁側、それから日本庭園の方へと出られる。和室の領域には人形はいないようだ。

そのかわりに階段の下、引き戸の裏側に〈機械仕掛の人形1〉がいた。ガラッと開けると明かりが点く。機械仕掛と名にあるとおり、皮膚やところどころうすい肉付きの下には機械的な機構が覗いて、ひげや毛髪は栗色に光っていた。何を考えているのだろう。

〈天使―澁澤龍彦に捧ぐ〉の脇を通って階段を上る。細い階段。その先は、大広間に繋がっている。実業家・議員の邸宅なので応接間として使われることもあっただろう。時が経ち、見学者や管理者以外はうろつかなくなった館内に、人形が佇む。殊更に特殊ではない場所に、人形がただ(でも確かに)いる。ここはそういう場所らしい。

白い天井に施された文様は漆喰の繰型(くりがた)で、床が寄木細工で彩られていたり、暖炉のマントルピース上部は鏡を擁した棚のように立派なつくりになっていたりと、決して広大ではない面積にこだわりが凝縮されていた。むしろこぢんまりとした居宅だからこそ密度が高くなり、より「詰まった」感じが演出されるのかもしれないと思う。

ところで、人形というのは本当に年を取らないものだろうか。

彼らは不老長寿の者と似ている部分が確かにあり、私達が変化するのと同じようには変化しないものだが、例えば何億年もかけ徐々に姿を変えるなどして持続する岩石や元素自体などとはまた違う。発生する過程も、朽ち方も。人形と人間、異質ではあっても隣人のような、また半ば同類のような、近くて遠い不思議な在り方……。

この暖炉、色合いや質感もさることながらとても好きだったのが、想像上の生き物がモチーフになっているところ。ワシを思わせる鳥のようなもの、またヤギとドラゴンの羽を組み合わせたようなもの、それらが長方形のタイルのフレームに収まっているのはまるでカードみたいだった。魔獣が封じ込められている。その封じ込められて四角い板になった魔獣たちが積まれ、火が入れられるたびに暖炉の熱を感じている。

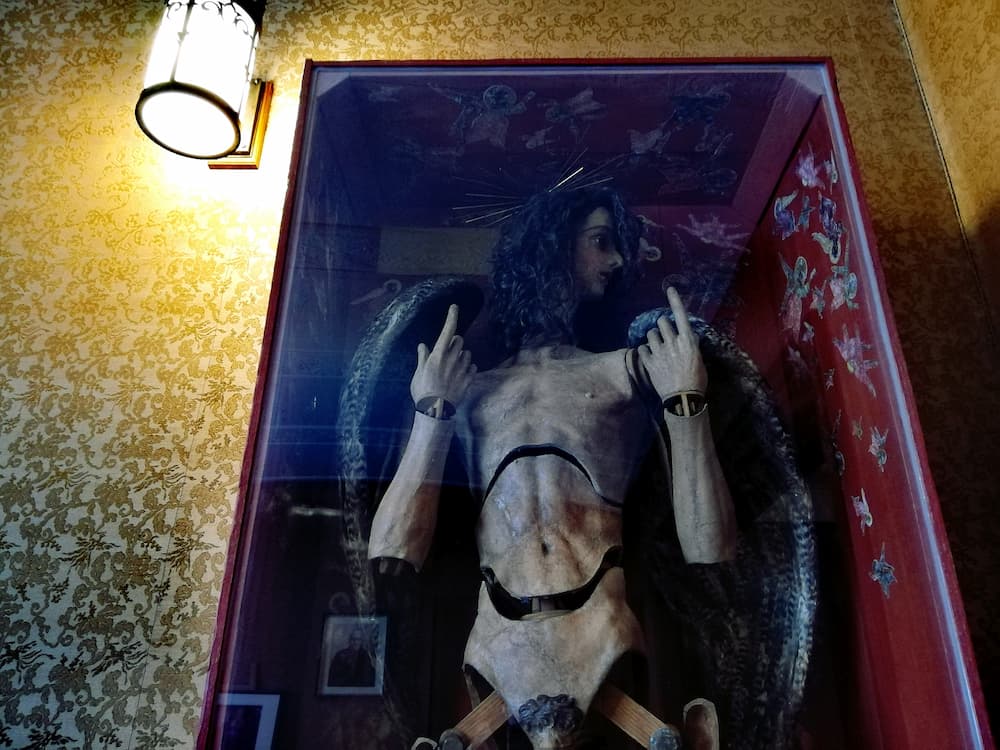

暖炉の横、壁に掛けられた〈目前の愛2〉も美しく、透明な箱に封印されていた。背中には翼。箱の内側に色々なものが貼られていて、そこに人形の視線が注がれている。ゆるく握られた両手の形には何らかの、人ではないものの余裕を感じさせられる。

1階に設置されていた〈男〉と並んで、2階の旧お手洗いに展示されていた〈機械仕掛の人形2〉からも稀有な良さが滲み出ていて気になった。つややかな薄桃色のタイルの細長い小部屋、その一番奥にそっと佇むひとがたの機械。やはりところどころから内部の機構が露出している。

しばらく黙って見ていると、思わずこちらから「あのう」と話しかけてしまいたくなるのは何の効果によるものか。

まるで押し入れから「こぼれてきた」ような姿で〈少女の人形〉というものが床に横たわっている。床にマットが敷かれているのは幸いなのか。何を見、どのようなことを考えているのかは、こちらから伺い知れない。

この部屋は廊下の突き当たりにあって、中には机と椅子のセットが置かれていた。大正時代の家具デザイナー、森谷延雄という人物の手による設計で、椅子の方は現物ではなく古写真を元に復元されたものらしかった。台の上の、本などを置けそうな場所の背中側に施された細工がおしゃれ。さりげなく人形の〈頭部〉も鎮座している。

1階に戻ってから大金庫の扉を開けた。そこにも2体の人形がいて、やっぱり扉を開けたその瞬間に顕現したような佇まいで静かな時を過ごしており、やはりこちらとは微妙な加減で視線が絡まない印象を受けた。異なる世界の層に存在しているものたち。

靴だけがポンと地面に置かれているのは楽しい。今まさに誰かが脱いで家の中に入っていったかのような、あるいは靴を脱ぎ捨てて外へと出て行き、もう2度と帰らなかったかのような印象を抱かせる。

そう、置かれた靴は忽然と消えた者の存在を思い起こさせる。

訪問者が四谷シモン人形館の入り口で靴を脱ぎ、スリッパに履き替えて背後の玄関を振り返ったとき、一対の靴やサンダルや下駄が点在しているのを見ると、そこに「不在」がある。脱いだ本人がまた戻ってきて、もう一度足をそこに収めるまでは。なんとなく靴に強い思い入れがあった作家アンデルセンを思い出す。

例えば魂が靴に宿るものならば、それを置いて館内を徘徊する私達はいわば抜け殻で、そこかしこに展示されて息づいている人形よりもはるかに人形らしい存在と言えなくもない。

引き続き「鎌田ミュージアム」の訪問記録は次回の記事へ