作者名と並べてみた時に、これほど受ける印象が変わってしまうタイトルも珍しくないか……!?

と思って、ちょっと笑いながら読み始めた。イギリス出身の人間が「紅茶」と口にする時は少しばかり身構えざるをえない。一体、何が飛び出してくるのやら、と半ばわくわくしながらも。

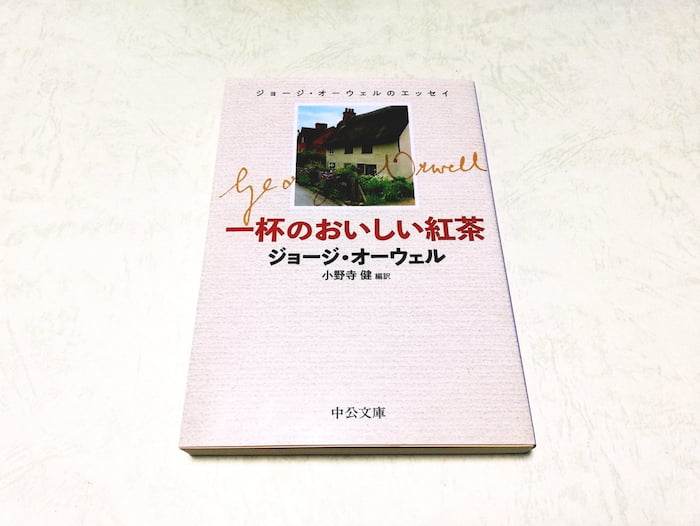

先日読んだジョージ・オーウェルの随筆集。

なんというか全体的に味のある古さをひしひしと感じるし、それは中身が当時の『イブニング・スタンダード』紙(新聞)などに掲載されていた随筆が多いというのもおそらくあって、なおさら生々しい。灰色の風味がした。おなじみの、作ってから時間が経って冷めたミルクティーの味。

ふと思ったのが、これと同著者の小説「1984年」を並べてみた時にどちらが好みだと思うかは、読者によって真っ二つに割れるだろうということだった。

もしも選ぶとしたら私は随筆が断然好きで。彼が自分の実体験をもとに撚り合わせた糸で紡いだ『お話』より、新聞や雑誌の仕事で書いていた『思想』そのものの方が、ずっと高濃度で興味深いと感じさせられた。

同じ事柄を書くのでも、小説にすることで抽出され純度が高まる場合は多くあるけれど、「1984年」はむしろ薄まっているというか、希釈されている感じがする。目安よりも沢山水を加えたカルピスみたい(?)

例えば「スポーツを利用した『闘争』がある種の憎悪を生む」という言説は、当時の英ソ関係に注目していた彼だからこそ考えられた事柄が含まれていて、フィクションに仮託するよりも史実を綴り具体性を持たせた方がずっと説得力がある。

でも、今気が付いた。「実際にある事柄を見聞きしたように語れず、大声で批判もできなかった場所」が確かにあったからこその、希釈なのだなと……。これはもちろんイギリス国内に限らず。

あとは1945年、英字紙『トリビューン』に掲載された随筆「暖炉の火」も収録されていて、読むと同じ暖炉好きとしていろいろ感じるところがあった。

私は暖炉と薪ストーブを愛している。

オーウェルが語る暖炉の良さのひとつ、団欒の場を形成する点で他の暖房設備より優れている……という主張にはまあ、確かにそうかもしれないね、と軽く頷く程度に留まるのだけれど。

ふたつ目の「火の魅力」についてはそうそう! まさにこれ! と同意するばかり。

マントルピースに囲まれた領域、そこに「本物の火」を灯すことで得られる悦楽はよく分かる。時に薪や炭を足し、部屋を換気し、発生する煤も頻繁に掃除しなければならない煩雑さのなんと楽しいことか。

ちぎった新聞紙を燃やしてみる。

たまに、理由もなくつついてみる。

そうして、ゆらゆらする本物の火を飽かずに眺める楽しさが、手間と引き換えに得られること。

他が面倒でもこれなら耐えられると思えてしまう。

どんなに貧弱な火だろうと、たとえ顔は煤だらけになり、しじゅう掻きたてていなくてはならない火だろうと、ないよりはましなのだ。

(G・オーウェル「一杯のおいしい紅茶」 (2021) 収録『暖炉の火』より 編訳:小野寺健 中公文庫 p.44)