以下の記事の続きです。

サマルカンドから直接シャフリサーブスまで行くには山を超える必要があった。

これから対峙するのは、最も高い地点で標高2000メートル近くなる、それなりに険しい道。位置としては、国境を隔てたタジキスタンに大部分が存在している、ザラフシャン山脈の「西の端の端」の部分になる。地図を上から眺めてみて、その壮大さに思わず眩暈がした。中央アジアは想像以上に広い。

タクシーか乗用車に乗ることになり、今回は後者による往復の送迎を選んだ。ホテル前まで来てくれた車に乗り込んで、運転手に挨拶をしてドアを閉めると、朝から賑わうサマルカンドの街並みが滑らかに遠ざかっていく。

ガタガタと小刻みに震え出した視界から、徐々に道路の舗装が甘くなっているエリアへと侵入する過程を実感させられた。車酔いはしない方だが、あまりに揺れるようなら何らかの影響を受ける可能性があるので、少しだけ不安になる。

道中の窓越しに見られるのはロバ、羊、山羊、牛……そして馬などの様々な動物。現地ガイド曰くウズベキスタンでは定年退職後の選択肢として、何割かの人々は家畜の飼育を始めるそうだ。

放牧の最中なのか、草を食む彼らを眺めながらじっと佇む人々の姿は、一種の絵になっていた。あとどのくらい、同じ場所に同じ格好で立っているつもりなのだろう。

私が忙しなく観光を楽しんでいる数日の間も、現地に流れる時間はいつもと変わらない。皆それぞれの生活をただ続けるだけだ。速さや密度が多少違えど、どこだって同じ。地球は人間の喜びも悲しみも全く意に介さずに回っている。

だから、旅行をしたところで何も変わるものなどないが、得た体験を通して自らの存在の小ささを改めて認識するのはとてもいい。私一人が生きていようと死んでいようと、この世界には何の影響も与えない。

――ところで、隣の運転手がしきりに車内の音楽を気にしている。何か基準があるのか、イントロですぐ飛ばしてしまうものと、最後まできちんと聴くものが分かれていた。曲調やジャンルの問題なのかと思ったがそういうわけでも無いらしい。全く分からない。

しまいにはある曲の再生中に「こういう音楽を流しても大丈夫か」と訊ねられたので、適当にうんと答えておいた。

まあ、確かに利用客の中には、できるだけ好みの音楽を再生してほしいと頼む人も一定数いるのだろう。

小さな市の出ていた峰で一度降りて、外の空気を吸う。いよいよ車の激しい揺れで具合が悪くなってきた。それでも、美しい景色を目の当たりにできたのだから重畳といえる。

そこから山を下ればもう、かつて広大な支配域を誇ったティムール朝の創始者が生まれた場所にほど近い、歴史ある町の入り口だ。

西暦2000年にユネスコ世界文化遺産へと登録された緑のオアシス、シャフリサーブス――。旧名はキシュ(ケシュ)という。

かのアレクサンドロス大王も滞在していたことがあるという記録からも、その古さを伺い知ることができる。

参考サイト:

UNESCO World Heritage Centre(ユネスコ世界遺産のサイト)

シャフリサーブス(Shahrisabz)

人間と活気に溢れたサマルカンドとはうって変わり、ここは静けさに支配されていた。

その点では以前訪れたマルタのイムディーナと似ているが、石畳に音を吸われるというよりかは、吹く風と砂が全ての音を山麗へとさらってしまうような印象を受ける。同じ静寂という要素ではあるが、性質が異なるのだろう。

公園の至る所で逢引きをしている若い恋人たちの気配を認めながら、鳴りを潜めた昔の栄華の片鱗を、五感で拾い集めながら歩いた。

青いタイルの模様によく映える、鮮やかなマリーゴールドが生垣に咲いている。居心地が良い。

国内外問わずいつも都市部にばかり泊まっているが、たまにはこういう場所に宿をとるのも悪くなさそうだ。とはいえ免許もないし、一人きりなので、人気のない場所をうろうろするのも怖くて気が引ける。

なので、いつか機会があれば。一体いつになるのかは知らない。

-

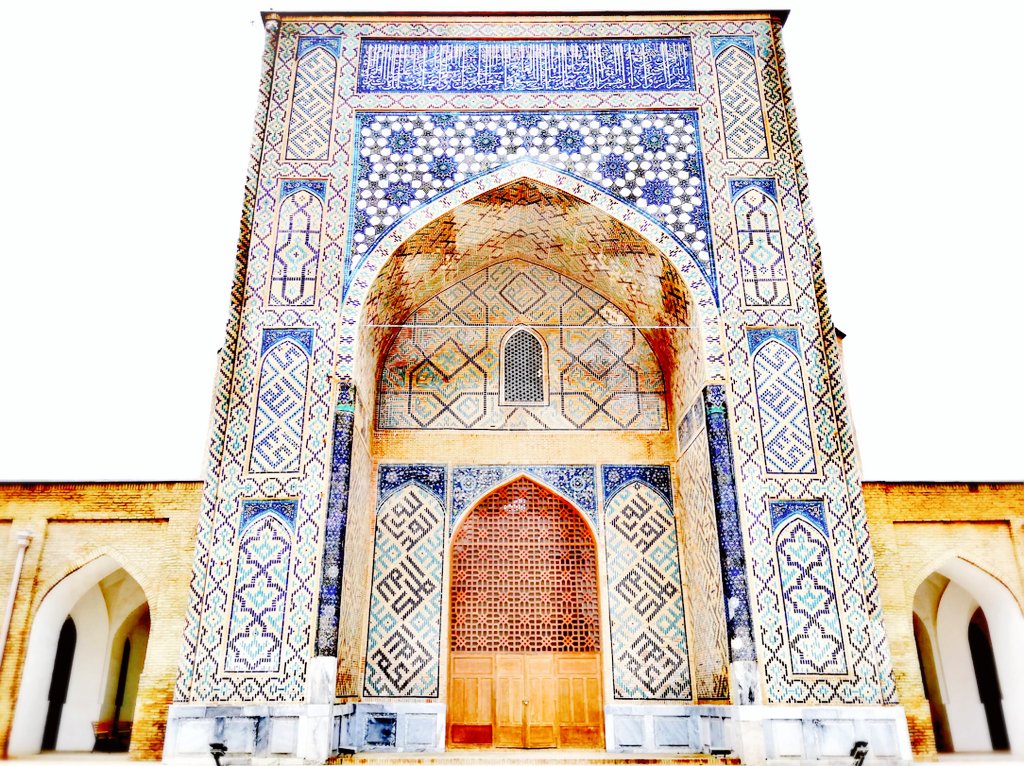

アクサライ宮殿跡

枯れた噴水のある広場を横切って訪れたのは、14世紀後半に建設が開始された、ティムール自身が夏を過ごすための宮殿・アクサライ(Ak-Saray)。

高さ50メートルを超える多くの塔を擁した巨大建築物だったが、今残されているのはわずかな入り口部分のみだ。それでも、ずっと眺めていれば首が痛くなるほど。完成までに20年以上もの歳月を要している。

アクサライ宮殿を含むシャフリサーブスの町は、16世紀にブハラの軍によって破壊されてしまった。

かつては外壁のみならず内部も金を用いて装飾されていたとか、滝かプールまで設置されていたとかを小耳にはさんだが、見る影もない。

私は打ち捨てられた廃墟や古い邸宅、お城を訪ねて当時の暮らしに思いを馳せるのが好きだ。ブログにもたびたび書いているように、まるで「幽霊になったように」その跡を歩き回るのが楽しいから。

しかし、この状態になっている宮殿はもはや建物というか、墓標そのもののように思えた。ティムールの遺体はサマルカンドのグーリ・アミール廟に収められているし、彼の長男もこの町の隅のドルッサオダット建築群に眠っているのにも関わらず。

きっと宮殿の残骸は誰かの墓としてではなくて、そこを支配していた王朝そのものの終焉を象徴しているのだろう。戦をするうえでランドマークを破壊することの重要性を感じる。この場合、建物はただの建物ではない。

スルタンの権力のもと集まった、多くの人々が紡ぎ織りなしてきた国と文化を、かなめの宮殿から壊す。壁からタイルが一枚剥がれるごとに、その威光も徐々に衰えていく。人々の記憶は薄れて消える。

今もこうして世界遺産として保護され、きちんと名を呼ばれているアクサライは、人類の歴史の中では珍しい側のはずだ。人知れず興り、砂塵に埋もれた無数の古代の王国のことを考えた。

周辺にはウズベキスタンの小物を売る露店がちらほらあって、そこで刺繍のポーチを購入してみた。模様は図案化されたザクロ。

謎の人形も合わせて売りつけられそうになったので、それは断った。1~2ドル程度だったので話のタネにでも買ってあげたら良かったのかもしれない。そういう怪しいグッズが好きな友人がいる……。

当時は9月の昼間で、晴れているのにもかかわらずとても肌寒かった。調べてみるとシャフリサーブスの標高は600メートルを超えているので、小さな山の上にいるのと同じだと気付く。天候に恵まれていて良かったと改めて思う。ずっと歩いていると汗ばんでくるものの、滞在中は上着が手放せなかった。

宮殿跡を離れて、違う建物へと向かう。

-

ドルッティロヴァット建築群

遠目からでも目立つ、並ぶ水色のドーム。

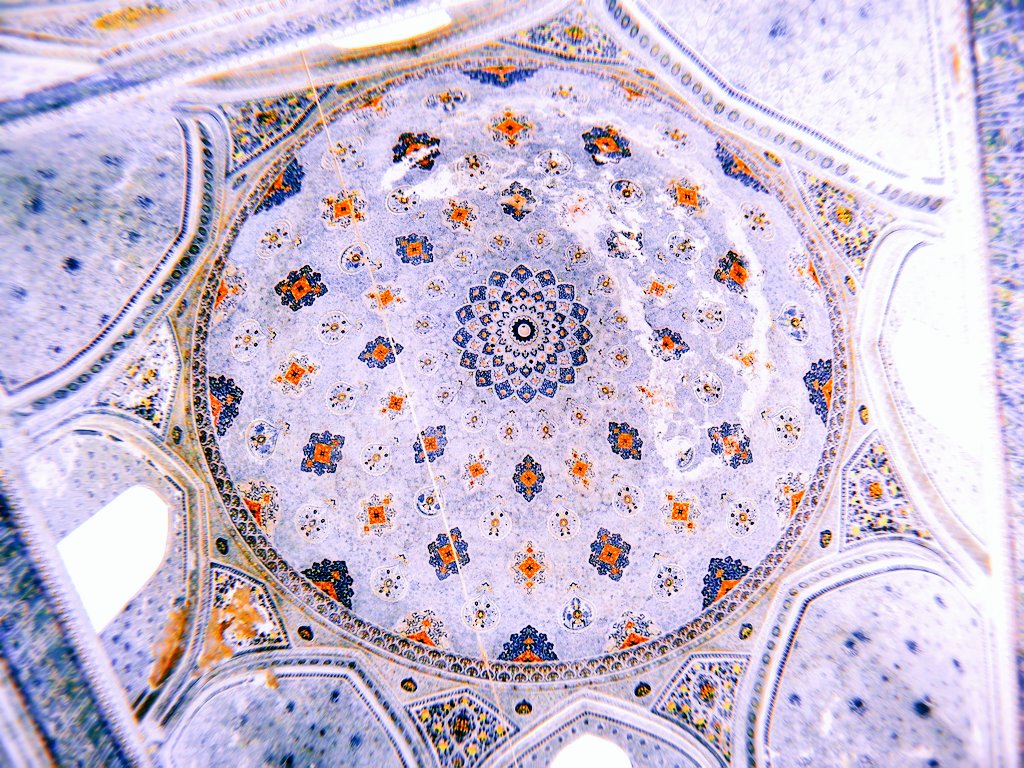

ティムールの孫ウルグ・ベクによるモスク(コク・グンバス)と、二つの廟が集まる場所が、このドルッティロヴァットだった。名前は「瞑想の家」を意味しているとのこと。

祈りや弔いの際の、厳かで落ち着いた状態を思わされる。記事の内容には直接関係ないが、正直そろそろ疲れてきた。

内部の美しい文様はフレスコで描かれており、大部分が修復されている。そのままの状態が見られないのは少し残念だが、かえって建造直後の鮮やかだった姿が再現され、当時ここにいた人々と同じような光景を目にしているのだと考えれば面白い。

円形のドームは天のよう。幾何学模様に絡まり、散りばめられた星と一緒に閉じ込められて、始まりも終わりもない世界に誘われる。馴染みのない感覚だ。熱を出した日の夜に見る幻覚に似ている。

出口へと繋がるはずの扉でさえも、表面に施された図案がまるで呪文みたいに這って、視線も魂も動けなくするみたいで。

ウルグ・ベクは、自身の亡き父親であるシャー・ルフのためにこのコク・グンバス・モスクを建造したそうだ。ルフはサマルカンドにあるビービー・ハーヌム・モスクの中庭に石の書見台を設置した人物でもある。

書見台を必要とするほど巨大なコーランはレプリカでしか拝見したことがないので、今度ぜひ、実物をこの目に収めてみたいもの。

これは二つある廟のうちの一つ、シャムスッディン・クラル廟の内部。ティムールが建てたもので、彼の父親と、その指導者であった人物が葬られている。

天井の装飾は陶器のティーカップを連想させる優美さだった。逆さにして、そうっとミルクティーを注ぎたい。甘い蜂蜜も一緒に。

加えて、隣のグンバズィ・サイーダン廟にはウルグ・ベクの子孫のための墓石が四つ並んでいる。そのうちのどれかにはくぼみがあり、そこに溜まった水を飲んだり体に塗ったりすると病に効能があるとのことだった。

人々がご利益を期待して石を撫で続けた結果にできたらしいが、人間の肌が長い時間をかけて石をすり減らしていったのだと考えると、途方もない。少し恐ろしいような気もする。

見学を終えて、この閑散とした静かな「瞑想の家」を立ち去るとき、始めて周辺に植えられていた花の香りに意識が向いた。私が活動的でいようと無気力でいようと、一顧だにせず漂うその存在が、救いの体現のような気がした。

しかし、人がほとんど居ない。

サマルカンド滞在中に賑やかな場所から少し離れたくなったら、シャフリサーブスまで来ると良いのでは。

最後になるが、ここで食べたボルシチと、飲んだあんずジュースはとても美味だったことを書き残しておく。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

次回、最後の記事は首都タシケントの散策記録です。