英語圏の世界では最古の大学といわれている、オックスフォード大学。

その卒業生には学者や政治家だけではなく、著名な芸術家も多い。

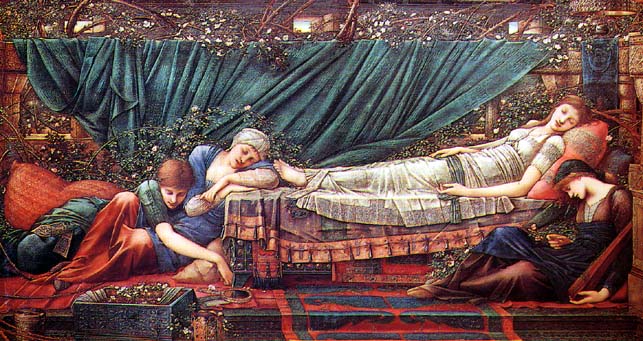

なかでも後期ラファエル前派と縁の深いイギリスの画家、エドワード・バーン=ジョーンズが描いた「眠りの森の美女」の連作は、私の最も気に入っている絵画作品のひとつだ。ずっと眺めていても飽きることがない。

これはオックスフォードの中心部から離れているが、同じシャー(州)の中にあるバスコット・パーク(Buscot Park)というお屋敷の一室に収められている。

バスコット・パークの建物と庭園はナショナル・トラストに指定されており、内部にある調度品の評判も高い。南部コッツウォルズのバイブリーからも近いので、周辺に立ち寄った際にはぜひ足を運びたいもの。

バーン=ジョーンズはバーミンガムで美術学校に通った後、オックスフォード大学エクセター・カレッジで神学を学び、そこでウィリアム・モリスとの親交を深めた。

この二人がかつて滞在していたコッツウォルズの観光地、ブロードウェイ・タワーやそれに関連したアーツ・アンド・クラフツ運動について以下の記事でも言及しているので、興味のある方は読んでみて欲しい。

他にもエクセター・カレッジで学んだ人物として、トールキン――生涯で「指輪物語」や「ホビットの冒険」などを著した、偉大な作家が挙げられる。

それらを映画化した「ロード・オブ・ザ・リング」も「ホビット」も繰り返し観た大好きな作品だ。私が留学で英国へと渡る直前に、《白のサルマン》を演じたクリストファー・リーの訃報を聞き、驚いたのを今でも覚えている。閑話休題。

そんな彼らが青年期を過ごした、権威ある大学が位置する場所として名高く、"夢見る尖塔の街" の優美な愛称で呼ばれるオックスフォードの街。ロンドンからは電車で1時間ほどと気軽に散策をしに訪れることができる。

ここでは一度気ままに歩き回った時の記録に加えて、数か月後に訪れた、街を流れる川近くのスロバキア料理レストランを紹介しようと思う。

参考サイト:

Visit Oxford(オックスフォード観光のサイト)

Historic UK(イギリスの史跡紹介サイト)

SlovakiaSite(スロバキア料理について)

ロンドンからオックスフォード方面へ向かう電車は、ベイカー・ストリートのお隣に位置するマリルボン駅から出発する。外の景色をぼんやり眺めていると目的地まではあっという間だ。

到着した後は駅の東側へまっすぐ歩いていくと、15分ほどでラドクリフ・カメラの象徴的な建物が見えてくる。この街のランドマークといっても過言ではない存在。

これはジョン・ラドクリフという医者によって建てられたもので、いまではボドリアン図書館の一部となっている。1737年に工事が開始され、完成したのは1748年。イギリス風パラディオ様式の建築物で、古代ギリシャ・ローマの寺院を彷彿とさせる特徴がところどころに見られた。

ちなみに「カメラ(Camera)」は元来ラテン語で「部屋」を意味する言葉。現代では写真を撮る道具として使われているカメラは、暗室を指す「カメラ・オブスクラ」から名付けられたものだ。中学時代に受けた美術史の授業で、初期の頃にそれを教わったことを思い出した。写真がとても苦手だったことも。

ここから、まずは博物館巡りを始めた。

博物館各種

-

アシュモレアン博物館(Ashmolean Museum)

この博物館は日本語で紹介されていることが少ないように思うが、個人的にはロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館や大英博物館に並んで好きな場所。

1682年にエリアス・アシュモールという古美術商が、オックスフォード大学へと自身のコレクションを寄贈し、世界で初めての大学博物館として公開されたのがその始まりだ。当時の所在地は、後述する科学史博物館のある場所だった。

エリアス氏は庭師であり植物学者でもあったジョン・トラデスキャント父子から多数のコレクションを手に入れていたが、これは彼らが裕福なソールズベリー伯爵に仕えていたことから、イギリス国外の各地を旅して様々な珍しい品を持ち帰ることができたためだ。

その中にはポカホンタスの父・パウハタン族の酋長が着ていた外套や、最後に生き残ったドードー鳥のはく製なども含まれていたという。

1634年頃に、このトラデスキャント父子は南ロンドンのランベスに個人博物館を開いた。

地下1階のアシュモレアン・ストーリー・ギャラリーでは、彼の抱いていた理想や展望とともに、この博物館の歴史を垣間見ることができる。そのねらい通りに、今でも特に自然科学の分野で、収蔵品の調査と研究が活発に行われているとのこと。

所蔵品は古今東西の遺物を網羅しており、とても幅広い。

なかでも世界各国の通貨を集めた《ヘバーデン・コイン・ルーム》の棚は、昔の硬貨やメダルに興味がある人にとってはきっと堪らないものであると思う。日本の有名な硬貨、あの真ん中に穴の開いた「和同開珎」も収蔵されている。

コイン以外の通貨では紙幣もコレクションされており、旧英国植民地で使われていたもののほかにも、15世紀頃の中国――明(みん)の時代に発行された、世界でも最も古い紙のお金のうちのひとつがあるそうだ。

また、古代エジプトの展示品の中に小便小僧のようなポーズをしている変わった彫像が複数あり、それがとても印象に残っている。他の場所では見たことのないタイプのものだった。

訪れた際は、ぜひ正面玄関から入ってすぐ左の部屋を見てみてほしい。別のフロアでは近現代アートの企画展が開催されている時もあるので要チェック。

ここは通常休日であってもとても空いているので、ゆっくり静かに展示品を見られておすすめ。

つい長居してしまう。

アシュモレアン博物館:Ashmolean Museum

-

ピット・リバース博物館(Pitt Rivers Museum)

続いて、考古学や民俗学に関する物品を多く集めているのがピット・リバース博物館。

最初に足を踏み入れたとき、その美しい天井にまず目を奪われた。この建物だけでも見に行く価値があると思う。また、ロンドンの自然史博物館が好きという人もぜひここを訪れてほしい。

アシュモレアン博物館と同じく、過去に個人(ピット・リバース将軍)が持っていたコレクションをオックスフォード大学へと寄贈したことで、1884年に創設されたものだ。

彼はヨークシャーに生まれ、陸軍士官学校に入学し、卒業後も軍人として複数の国で勤務し引退。その2年前には裕福だった叔父から突然の財産(田舎の豪邸)を受け取っており、悠々自適な余生を満喫していたようだ。

当時の収蔵品の数は全部で2万6千点ほどとのことだが、学者や探検家からの寄付などが徐々に加えられていき、今では50万点を超える物品が博物館内に保管されている。

古今東西から収集された品々の中には各種の遺物のほか、写真や写本なども含まれていた。

ピット・リバース博物館の持つ大きな特徴は、その展示形態(タイポロジカル・ディスプレイ)にある。

ここでは他の多くの民俗学系の博物館とは異なり、地理と文化圏に応じた物品のグループ分けがされていない。

そのかわり、例えば楽器や武器、仮面、狩りの道具――といった具合に、展示品の種類ごとに棚が分かれているのだ。その理由は、異なる時代・地域で同じ役割を持っていたものを並べてみることで、人間たちがどのように問題を解決してきたのかを比べるためなのだという。

展示物が棚の中に密集していたり、保存の観点から照明が薄暗かったりするので、受付では拡大鏡と懐中電灯の貸し出しが行われている。

1階には恐竜の骨をはじめ、動物や虫、魚の標本も充実していた。

一般に、大英博物館で鑑賞者の目に触れる展示物は、所蔵品全体のわずか2パーセントにも満たないと言われている。このピット・リバース博物館はその逆で、所蔵されている物品のうち、実際に展示されているものの割合が非常に多い。

一見すると雑多な印象を受けるが、目を凝らしてそれぞれのディスクリプションを探すのも面白い。

なかには初代キュレーターが実際にその手で書き写したものもあるそうで、それを聞いただけでわくわくしてくる。

ピット・リバース博物館:Pitt Rivers Museum

-

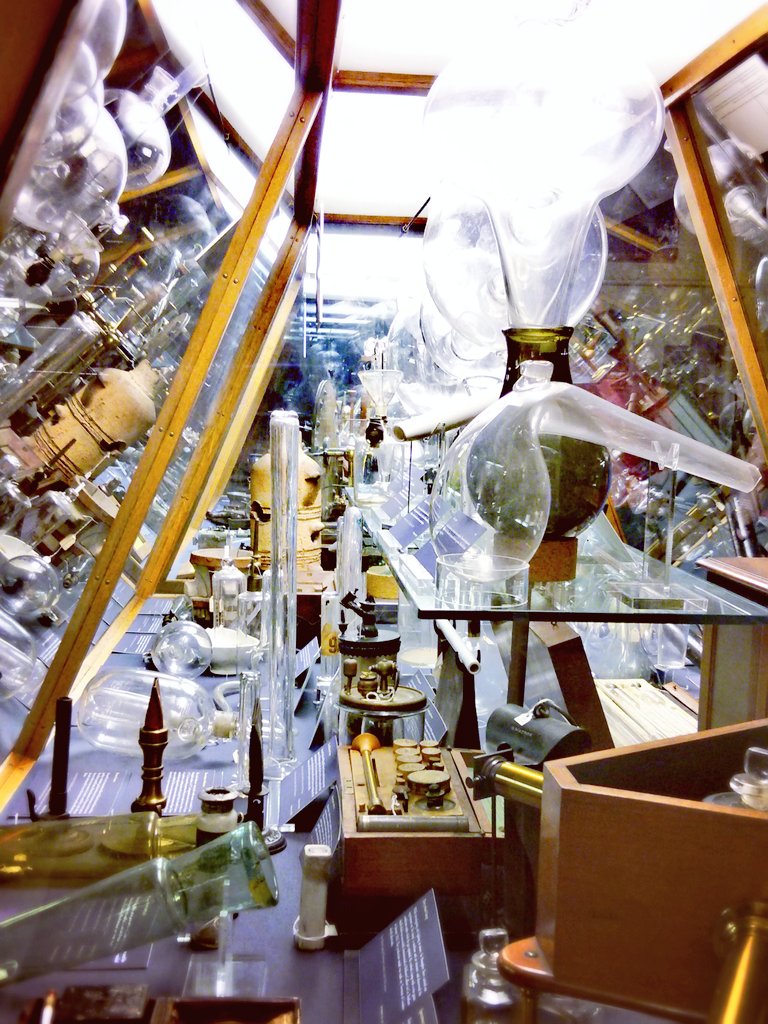

科学史博物館(Science Museum)

ここで見ることができるのは、主に古代から20世紀前半までの科学の発展を通して発明・使用されてきた、多種多様な器具の数々だ。所蔵品の数は2万を超えるという。

科学、と一言で表すと幅が広すぎるが、特に充実しているのは天文学・工学・数学の分野と、それらに共通して使われる測量や計算の用具といった収蔵品とのこと。

それらに加えて、研究に役立つ写真資料や当時の原稿もライブラリに保存されている。

現在の科学史博物館は、1924年にロバート・ギュンターとルイス・エヴェンスの二人の大きな尽力によって、貴重な資料の劣化や破壊を防ぐ目的のもと設立された。

ちなみに、この建物自体は Old Ashmolean Building と呼ばれており、アシュモレアン博物館が現在の場所に移るまではエリアス氏のコレクションが収められていた。最初から「博物館」という名目で造られた現存する建物のなかでは、世界で最古のものとなっている。

石造りの外観に加えて、個人的なお気に入りは地下の部屋だ。正面の入り口からそこに至るまでの階段や廊下、シャンデリアなどの持つ雰囲気は、刺さる人にはとても深く刺さると思う。化学や薬学にまつわる品々が棚の中にお行儀よく並んでいるさまも単純に美しく面白い。

最近気づいたことだが、自分は近代化産業遺産のような、文化や科学が進歩する過程で発明された工具や建造物に強く心惹かれているらしい。理由は分からないけれど。

過去の2009年と2010年には、ここでスチームパンクをテーマにした特別展が行われていたそうだ。個人的にこういったものも大好きなので行きたかった。

ピンク色の棚がかわいらしい。

また、1931年に「相対性理論」でよく知られているアルベルト・アインシュタインが、講義のためオックスフォード大学を訪れている。その際に使われた黒板と書かれた文字は、当時のまま消されずに保存されており、この博物館に収蔵されているのだ。

科学史博物館の開館時間はお昼の12時から午後5時までと短めで、閉館日は月曜日。規模は小さいがとても充実している。

科学史博物館:Museum of the History of Science

ところで、オックスフォード大学と双璧をなす存在として、おおよそ66マイル(約106km)離れた場所にはケンブリッジ大学がある。

このケンブリッジ大学は13世紀初頭に起きた論争の結果、オックスフォードから逃亡した複数の司祭と修道士たちによって設立されたそうだ。

二つの大学を指して、よく「オックスブリッジ」ともいう。

街の東側

-

大学植物園

オックスフォードの中心部から、緑の多いチャーウェル川の方へと歩いていく。すると徐々に見えてくる、マグダレン橋の手前にあるのが大学の管理する植物園だ。

入場料は大人が£5.45で、学生なら£4。

イギリス国内で最初の植物園といわれており、その設立は1621年と、今に至るまで400年近い歴史を積み重ねてきた場所だ。園内は温室、二つのガーデン、そして展示室といった四つの区画に分かれている。

特に温室はとても広く、サボテンやユリ、高山植物などの種類ごとに独立した部屋があるため、一度にたくさんの草花を楽しめるのが嬉しい。

まず、ここは雲霧林(うんむりん)――英語で "The Cloud Forest" と名付けられた部屋のようす。熱帯・亜熱帯の地域でも高度と湿度が高い場所にある林をそう呼ぶそうだが、私は今回はじめてそれを知った。

温室の内部を覆っているシダ系の植物をはじめ、渦を描いて伸びるぜんまい、そしてウツボカズラの一種も上から垂れている。その姿は非常にかわいらしい。

ウツボカズラは消化液で虫や小動物を溶かし養分とするが、昆虫などの外殻は消化されないので壺の中に蓄積されていく。

たくさんの死骸が貯まったウツボカズラを切り開き、その内部を露わにした動画を見たことがあるが、そこにはまさに「虫たちの墓場」とでも言えるような神秘的な光景が広がっていた。

この植物園の温室は、それぞれの部屋を繋ぐ廊下のスペースにもびっしりと蔦などが這っており見どころが多い。そこにいるだけでときめきを感じる。

中央に設えられた大きな沼が特徴の "リリー・ハウス" では、睡蓮を中心とした水生植物をたくさん見ることができる。

これはもともと1851年に、アマゾンの巨大睡蓮を栽培するため建造されたそうだが、今ではそれに類似したパラグアイオニバス(童話「おやゆびひめ」で姫が乗っていたような大きな葉を持つ)を主に栽培している。

オニバスの葉は表面に水が溜まらないようにする溝をいくつか持っているほか、芯が空洞になった茎によって葉や花を水面に浮かせているのだ。通常、開花をせずに自家受粉をする「閉鎖花」を主につけるという。

その生育環境によっては一般の花と同じように開くものも見られるそうだ。

あまり目立たないが、沼の端にはお米の一種が生えている。室内には他にも、池の側で育つ種類のバナナが青い実をつけていた。

魅力いっぱいのこんな植物園がオックスフォードにはある。

オックスフォード大学植物園:Oxford Botanic Garden and Arboretum

-

スロバキア料理店

植物園からほど近く、橋を渡った対岸にこのレストランは佇んでいる。

今まではほとんど馴染みのなかったスロバキア料理だが、過去にこの投稿で言及したグルジア料理のように、日本人の口にとても合うのではないかと思われる味付けが多かった。

街の中心部からは離れているが、機会があればぜひ。

Moya

前菜のスープは、ザウアークラウトのような酸味のあるキャベツとニンジン、じゃがいもと豚肉が入ったもの。おそらくこれは「カプストニツァ」と呼ばれているものだ。

羊のチーズ等と一緒に提供されることもあるそうだが、ここではパンとバターとともにいただいた。

調べたところ、他にも「グラーシュ」というパプリカを使ったスープが南部の地域ではよく食されるようで、とても気になる。

身体がぽかぽかしてくるので、肌寒い日の朝や夕にゆっくりと食べたい。スロバキアに限らず、中欧の国々ではスープの種類が豊富にある。キャベツを使った料理のバリエーションも多い。

パスタのような小さなダンプリング達は、じゃがいもと小麦粉を混ぜて茹でたものだそう。「ハルシュキ」という名の料理の一種であるらしく、原材料はイタリアの「ニョッキ」に似ている。

ダンプリングとマッシュルーム、各種の野菜が混ざったその上にふりかかっているのは魅惑のチーズ。通常はベーコンなども入っているらしいが、これはベジタリアンメニューの中から提供されたものなので、肉はなし。

ひとつ気付いたのは、どの料理も塩気やコショウの味が強めであるということだ。和食にもその傾向があるが、おいしいからといって食べすぎ、高血圧になってしまうようなことは全力で防ぎたい。

そして、不思議な外観のデザートがこちら。

「パレネー・ブフティ(Parené Buchty)」というのがこの蒸しパンの名前。

もちもちとした生地の中にプラム系のジャムが入っていて、ナイフを入れるととろみのある果肉が出てくるのだ。甘さは控えめでとてもおいしい。周囲に撒かれたバターに本体を絡めて食べると、生地がより軽やかに溶けていく感じがする。

上にかかっている灰色の粉のようなものは、ポピーシード――ケシの種だ。その見た目に最初は驚いたが、風味はゴマにそっくり。考えてみればゴマも植物の種なので似ていてもおかしくはない。

どこか中華料理店で提供されるゴマ団子も彷彿とさせられ、親しみやすかった。

スロバキア料理を専門に提供しているレストランは、日本にはほとんどない。だがチェコや東欧の料理を扱うお店ではいくつかの品を味わうことができるので、今度足を運んでみたいなと強く思った。

スロバキア料理について:Slovakia Cuisine